La culture médicale de Marcel Proust (1999)

Christine Genin. « La culture médicale de Marcel Proust ». p. 102-109 dans Marcel Proust. L’écriture et les arts. Catalogue de l’exposition Marcel Proust. L’écriture et les arts (Bibliothèque nationale de France, novembre 1999 – février 2000). Paris : Gallimard, 1999, 311 p.

S’il est évident pour chacun que la peinture, la musique ou la littérature ont été pour Marcel Proust des sources d’inspiration essentielles, il n’en va pas de même de sa culture médicale. Or ce matériau culturel, qui peut a priori sembler plus ingrat, est à la source de certaines des pages les plus poignantes et les plus novatrices de la Recherche.

Le père de Marcel, Adrien Proust, fut un grand médecin ; son frère cadet, Robert, suivit ses traces ; la santé semble avoir tenu un rôle important aussi bien dans les fréquentations que dans les comportements et les conversations de toute la famille ; la bibliothèque paternelle renfermait en outre de nombreux livres de médecine, parmi lesquels les ouvrages de vulgarisation écrits ou dirigés par son père, qui suscitaient la curiosité de l’écrivain ; Jacques Rivière évoque son “ formidable appétit scientifique ” et note, à propos de ses opinions médicales, “ C’était son violon d’Ingres ”. Proust, enfin, fut un grand malade, qui accorda toute sa vie une attention considérable, et sans doute excessive, aux messages de son corps. Outre l’asthme, il souffrait d’une multitude de malaises divers, qu’il entretint et aggrava par une automédication et une hygiène de vie névrotiques. Si l’association entre génie artistique et souffrance n’est pas neuve, ni propre à Marcel Proust, elle prend donc dans son cas une résonance particulière : c’est quotidiennement qu’il lutta contre “ la maladie qui, en (l)e faisant, comme un rude directeur de conscience, mourir au monde, (lui) avait rendu service ” (IV, 621), et élabora peu à peu, tant il est vrai que “ là où la vie emmure, l’intelligence perce une issue ” (IV, 484), une stratégie de justification de cette souffrance : le 18 août 1902, il écrit à sa mère, qu’“ il y a travail et travail. Le travail littéraire fait un perpétuel appel à ces sentiments qui sont liés à la souffrance ”. Il décrit la souffrance comme une expérimentation de l’écrivain “ obligé de revivre (sa) souffrance particulière avec le courage du médecin qui recommence sur lui-même la dangereuse piqûre ” (IV, 483), et va jusqu’à affirmer que “ c’est souvent seulement par manque d’esprit créateur qu’on ne va pas assez loin dans la souffrance ” (III, 500). Pour exprimer la puissance de cette souffrance, décrite comme une émotion (ce qui met en mouvement), il convoque des images physiques et géologiques :

la force qui fait le plus de fois le tour de la terre en une seconde, ce n’est pas l’électricité, c’est la douleur. (IV, 54) […] puisque les forces peuvent se changer en d’autres forces, puisque l’ardeur qui dure devient lumière et que l’électricité de la foudre peut photographier, puisque notre sourde douleur au cœur peut élever au-dessus d’elle, comme un pavillon, la permanence visible d’une image à chaque nouveau chagrin, acceptons le mal physique qu’il nous donne pour la connaissance spirituelle qu’il nous apporte […]. Les idées sont des succédanés des chagrins. (IV, 485) […] les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d’autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur. […] L’imagination, la pensée peuvent être des machines admirables en soi, mais elles peuvent être inertes. La souffrance alors les met en marche. (IV, 487)

Mais sa culture médicale, familiale et personnelle, fait que Proust est aussi à même d’adopter le regard du médecin. Le titre énigmatique et paradoxal de “ clinicien de l’âme et du cerveau ” lui fut d’ailleurs décerné par les médecins invités au colloque Proust et la médecine . Ce dédoublement du point de vue confère à son écriture toute sa puissance d’analyse : intelligence clinique et émotion y collaborent pour décrire la condition humaine. Son aptitude à percevoir la symétrie du biologique et du psychologique, sa puissance analytique appliquée à l’introspection, permettent à Proust de transposer des raisonnements scientifiques dans sa découverte de l’esprit humain. Il déclare d’ailleurs travailler comme un chirurgien :

Aussi le charme apparent, copiable, des êtres m’échappait parce que je n’avais pas la faculté de m’arrêter à lui, comme un chirurgien qui, sous le poli d’un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J’avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographiais. (IV, 296-297)

Il pose, de fait, un regard clinique sur le monde et les hommes ; tout est susceptible de devenir symptôme, tout sentiment pathologie et toute description diagnostic ; il s’approprie la terminologie médicale, qui devient un élément de son style ; médecine et physiologie lui fournissent de multiples métaphores. Pour évoquer la part respective dans l’écriture de l’imagination et de la sensibilité, Proust utilise une comparaison inhabituelle et organique : “ comme des gens dont l’estomac est incapable de digérer chargent de cette fonction leur intestin.” (IV, 479-480) ; décrivant L’Envie de Giotto, il trouve qu’elle :

avait l’air d’une une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l’introduction de l’instrument de l’opérateur (I, 81) ;

la phrase musicale est rapprochée d’un malaise physique :

si profonde, si vague, si interne presque et organique, si viscérales, qu’on ne savait pas, à chacune de ses reprises, si c’était celles d’un thème, ou d’une névralgie (III, 674).

Il aime à utiliser pour ses comparaisons des techniques nouvelles, quitte à pratiquer à ce sujet l’auto-ironie, en se caricaturant par exemple sous les traits de Françoise disant :

Madame sait tout ; Madame est pire que les rayons X (elle disait x avec une difficulté affectée et un sourire pour se railler elle-même, ignorante, d’employer ce terme savant) (I, 53).

Il transpose ainsi dans ses textes son intérêt curieux pour les découvertes scientifiques et médicales récentes, affirmant par exemple avec ironie que, “ sans apporter le moindre appareil de comparaison scientifique et parler d’anaphylaxie ” (III, 59), il lui semble que nous sommes “ mithridatés ” contre les défauts de nos amis. La technique récente du thermomètre donne lieu à une série de métaphores mythologiques, l’objet se muant successivement en “ petite sorcière ”, “ petite sibylle ”, “ petite prophétesse ”, et enfin “ Parque momentanément vaincue par un dieu plus ancien ” (II, 595-596). Les changements de vitesse automobile éclairent la psychologie des nerveux (I, 383) et la neurasthénie explique la position des nénuphars de la Vivonne

faisant penser à certains neurasthéniques […] pris dans l’engrenage de leurs malaises et de leurs manies, les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu’accentuer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leur diététique étrange, inéluctable et funeste. (I, 167).

L’amour est une pathologie, comme en témoignent par exemple la métaphore filée assimilant l’amour de Swann à une maladie (“ comme on dit en chirurgie, son amour n’était plus opérable ” (I, 303)) ou la comparaison de l’être aimé avec “ les soporifiques, la morphine. ” (IV, 398). Il est évident dans un certain nombre de ces métaphores que l’analyse clinique repose sur l’expérience vécue, comme dans cette page étrange où l’asthme est, dans une parenthèse, qualifié d’“ effroi […] contracté par nos organes ” (IV, 418). La culture médicale participe donc de manière très intime aux multiples transports de sens qu’opèrent les métaphores dans l’écriture proustienne.

Mais, la maladie est surtout pour Proust l’occasion d’une réflexion approfondie sur les rapports entre l’esprit et le corps : la notion même de temps perdu et retrouvé semble naître de “ cette notion du temps incorporé […] que j’avais maintenant l’intention de mettre si fort en relief ” (IV, 623). La douleur transforme, de façon saisissante, le corps en être étranger :

C’est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls mais enchaînés à un être d’un règne différent, dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre : notre corps. […] demander pitié à notre corps, c’est discourir devant une pieuvre, pour qui nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l’eau, et avec laquelle nous serions épouvantés d’être condamnés à vivre. (II, 594)

Proust souffre notamment d’hyperesthésie, c’est-à-dire perçoit le monde extérieur de manière excessive, de même qu’il perçoit trop bien, jusqu’à l’angoisse, le murmure incessant de sa vie biologique ; il sent et se sent avec une exceptionnelle acuité :

pour une nature nerveuse comme était la mienne, c’est-à-dire chez qui les intermédiaires, les nerfs, remplissent mal leurs fonctions, n’arrêtent pas dans sa route vers la conscience, mais y laissent au contraire parvenir, distincte, épuisante, innombrable et douloureuse, la plainte des plus humbles éléments du moi qui vont disparaître. (II, 32).

De cette plainte, toute la Recherche semble se faire l’écho, et l’écriture se fixe pour but de transcrire ces impressions, qui sont sa matière première et seules dignes de lui conférer sa vérité : dès la première phrase du Contre Sainte Beuve est esquissée cette esthétique qui sera développée dans Le Temps retrouvé :

les vérités que l’intelligence saisit directement à claire-voie dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins nécessaire que celles que la vie nous a malgré nous communiquées en une impression […] seule l’impression, si chétive qu’en semble la matière, si insaisissable la trace, est un critérium de vérité. […] l’impression est pour l’écrivain ce qu’est l’expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant le travail de l’intelligence précède et chez l’écrivain vient après. (IV, 457-459) […] une condition de mon œuvre […] était l’approfondissement d’impressions qu’il fallait d’abord recréer par la mémoire. (612) […] la recréation par la mémoire d’impressions qu’il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalents d’intelligence […] presque l’essence même de l’œuvre d’art telle que je l’avais conçue (621) (je souligne).

Le travail sur l’impression est ici décrit comme un travail scientifique qui, de fait, conduit Proust à formuler des analyses novatrices concernant le fonctionnement de l’esprit humain.

Après Jacques Rivière, qui fut le premier à souligner les similitudes existant entre la pensée de Freud et celle de Proust, Julia Kristeva affirme que les intuitions de l’écrivain préfigurent la psychanalyse post-freudienne. L’idée d’une censure opérée par l’esprit sur lui-même est récurrente chez Proust, qui dénonce de l’inconscient derrière toutes sortes de sensations et de sentiments ; l’écrivain est le “ traducteur ” du

livre intérieur de signes inconnus […] que mon attention explorant mon inconscient allait chercher […] Ce livre, le plus pénible de tous à déchiffrer, est aussi le seul que nous ait dicté la réalité, le seul dont “ l’impression ” ait été faite en nous par la réalité même. (IV, 458).

Lié à l’impression, l’inconscient est aussi sans cesse montré à l’œuvre dans le langage, dans les lapsus, par exemple :

ce magnifique langage, si différent de celui que nous parlons d’habitude, et où l’émotion fait dévier ce que nous voulons dire et épanouir à la place une phrase tout autre, émergée d’un lac inconnu où vivent ces expressions sans rapport avec la pensée et qui par cela même la révèlent. (IV, 401)

L’écriture est ainsi définie comme “ le retour aux profondeurs où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous ” (IV, 475).

Ces profondeurs que la littérature s’assigne pour but d’atteindre ce sont aussi celles du cerveau ; grâce à sa culture médicale et biologique, Proust préfigure certaines des avancées récentes des sciences du cerveau, qui est souvent présent dans la Recherche, et plus souvent encore évoqué ; n’est-ce pas ainsi sa matière même que se propose de restituer l’œuvre entreprise :

il y aurait là, dans l’œuvre d’art que je me sentais prêt déjà, sans m’y être consciemment résolu, à entreprendre, de grandes difficultés. Car j’en devrais exécuter les parties successives […] dans une matière distincte, nouvelle, d’une transparence, d’une sonorité spéciales, compacte, fraîchissante et rose. (IV, 449)

La notion de réseau nerveux est par exemple à l’origine de métaphores diverses : Odette ajoute ainsi pour Swann à la maison Verdurin “ une sorte d’appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. ” (I, 223). De même, la découverte de la spécialisation des deux hémisphères cérébraux jette un éclairage neuf sur l’image des deux “ côtés ” de Combray, d’abord inconciliables puis réconciliés (IV, 268) :

je mettais entre eux, bien plus que leurs distances kilométriques la distance qu’il y avait entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux […] dans les vases clos et sans communication entre eux. (I, 132-133 ; je souligne)

On a aujourd’hui découvert un fondement biologique à la solidarité existant entre les émotions contraires : Proust analyse la façon dont la souffrance engendre l’amour, dont l’angoisse suscite le désir, dont plaisir et douleur se mêlent, et scrute “ ces moments brefs, mais inévitables, où l’on déteste quelqu’un qu’on aime ” (III, 617). Les émotions et les passions humaines sont en effet observées avec l’œil du médecin, analysées en termes pathologiques dans La Recherche, à laquelle Proust avait d’abord envisagé de donner pour titre le nom d’un syndrome de cardiologie : “ les intermittences du cœur ”. Ces intermittences, évoquées lors d’une description du corps comme “ vase ” de la mémoire humaine (III, 153), renvoient à un thème récurrent, celui de la fragmentation des états de conscience : “ ces états qui se succèdent en moi […] l’un revenant chasser l’autre, avec la ponctualité de la fièvre ” (I, 181), écrit Proust, qui fait une fois de plus référence à la maladie. À chaque instant, la conscience n’est qu’un fragment de conscience qui occupe pourtant, à cet instant, la totalité de l’esprit ; Proust utilise pour décrire cette fragmentation du sujet des images biologiques surprenantes :

J’avais bien considéré toujours notre individu, à un moment donné du temps, comme un polypier où l’œil, organisme indépendant bien qu’associé, si une poussière passe, cligne sans que l’intelligence le commande, bien plus, où l’intestin, parasite enfoui, s’infecte sans que l’intelligence l’apprenne, mais aussi dans la durée de la vie, comme une suite de moi juxtaposés mais distincts qui mourraient les uns après les autres ou même alterneraient entre eux (IV, 516),

et évoque la mort cellulaire “ fragmentaire et successive ” :

détachant de nous à chaque moment des lambeaux de nous-mêmes sur la mortification desquels des cellules nouvelles multiplieront (II, 32).

Comment, enfin, ne pas citer les pages poignantes du Temps retrouvé où se lit l’angoisse palpable de Proust concernant l’état physiologique de son cerveau, sa lutte pour conserver malgré l’abus des médicaments la totalité de ses facultés mentales :

mon cerveau était un riche bassin minier, où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. […] avec ma mort eût disparu non seulement le seul ouvrier mineur capable d’extraire ces minerais, mais encore le gisement lui-même […] les idées nouvelles qu’en ce moment même […] il enserrait anxieusement de sa pulpe frémissante, protectrice, mais fragile. (IV, 614)

Ce que Proust craint en premier lieu de voir disparaître, c’est sa mémoire ; c’est aussi la concernant que les analyses proustiennes du fonctionnement cérébral sont les plus détaillées. Elles sont d’ailleurs très souvent citées par les neurobiologistes actuels à l’appui de descriptions de mécanismes en grande partie inconnus à l’époque de Proust, et encore loin d’être totalement élucidés. Chaque souvenir semble être non pas localisé en un point du cerveau, mais réparti dans l’ensemble du réseau cortical voire de l’ensemble de l’organisme. Proust décrit cette “ mémoire involontaire des membres […] Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. ” (IV, 277). Le souvenir repose sur la formation d’un réseau de connexions entre neurones ; la trace mnésique est donc à la fois présente et absente ; tout souvenir est constitué de sensations et d’affects divers, à la fois distincts, détachables, et intimement entrelacés ; tout souvenir en résume et en convoque d’autres. La mémoire humaine, qui nous donne un sentiment de continuité, la sensation d’exister aussi dans le passé et le futur (“ dans le Temps. ” comme le disent les derniers mots de la Recherche et les images qui précèdent), n’est que la réorganisation perpétuellement changeante, au gré des expériences présentes, des sensations passées. Elle est toute entière contenue dans le mouvement de son surgissement, toute entière remémoration. Le célèbre passage de la “ madeleine ” (I, 44-47), montre comment cette remémoration est rendue possible grâce à des effecteurs de mémoire qui jouent le rôle de déclencheurs des souvenirs ; certains dispositifs de mémoire externe (la lecture, la musique, la photographie ou la peinture, par exemple) jouent ce rôle, mais ce sont surtout les sens, et notamment les sens secondaires (l’odorat, le toucher, le goût), parce qu’ils sont moins présents à la surface des souvenirs, qui interviennent pour assurer leur réapparition. Tout au long de la Recherche, Proust évoque ces instants contingents où un effecteur de mémoire donne accès à un souvenir, voire à des régions entières, obscurcies par l’oubli, du champ mnémonique. “ Chercher ? pas seulement : créer. ” (I, 45) corrige-t-il, devinant que la mémoire est une perpétuelle création : tout souvenir est en effet une interprétation, au sens musical du terme, de la trace, nécessairement lacunaire, des impressions passées. Proust ne cesse de mettre en évidence le rôle, que l’on considère aujourd’hui comme moteur, des émotions et de l’ancrage affectif dans l’anamnèse. Si le projet initial de la Recherche résulte d’une conception assez traditionnelle du roman de la mémoire (un narrateur se souvient et raconte), Proust utilise donc conjointement son expérience et ses connaissances médicales pour enrichir son analyse et parvenir à une conception de la mémoire beaucoup plus originale, qui ouvre des perspectives théoriques passionnantes.

La cathédrale que Proust déclare vouloir bâtir dans la Recherche peut dès lors apparaître comme une métaphore de la conscience humaine. La description proustienne du fonctionnement de l’esprit humain est bâtie sur une double science du corps et sur le corps, son expérience de la souffrance physique étant à la fois dépassée et amplifiée par sa culture médicale. C’est son double regard de malade et de médecin qui lui permet de mener à bien son projet, qui semble être de fixer “ ce qui s’ébat d’obscur dans l’homme ” (Rivière, p. 236) :

Ce que nous n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous, n’est pas à nous. Ne vient de nous-même que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. (IV, 459)

Approfondir ses impressions confronte le sujet à la réalité, dont il n’est pas de manifestation plus tangible que la souffrance :

toute impression est double, à demi engainée dans l’objet, prolongée en nous-même par une autre moitié que seul nous pourrions connaître, nous nous empressons de négliger celle-là, c’est-à-dire la seule à laquelle nous devrions nous attacher, et nous ne tenons compte que de l’autre moitié qui, ne pouvant pas être approfondie car elle est extérieure, ne sera cause pour nous d’aucune fatigue : le petit sillon que la vue d’une aubépine ou d’une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de l’apercevoir. (IV, 470)

En creusant inlassablement, dans le “ petit sillon ” qu’est l’écriture, les petits sillons de ses sensations, Proust se livre donc à une véritable enquête clinique sur le fonctionnement de l’esprit : la construction très élaborée de son œuvre diffère la réponse aux questions posées dès “ Combray ” jusqu’à la fin du Temps retrouvé, afin que l’histoire d’une vocation devienne l’histoire d’une prise de conscience, qui est aussi l’histoire d’une conscience. La structure éclatée, fragmentée et néanmoins extrêmement construite, de la Recherche reproduit d’ailleurs à la fois la dispersion, la fragmentation, l’incohérence parfois de l’esprit, et sa structure profonde : les rapprochements de sensations qui fondent la connaissance, le réseau neuronal qui fonde l’individu pensant, les arborescences fascinantes de la mémoire. L’écriture proustienne met notamment en évidence le rôle structurant de la mémoire, dans l’œuvre comme dans l’individu, grâce à la métaphore, qui réunit l’art et la science :

la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d’un beau style ; même, ainsi que la vie, quand, en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant l’une et l’autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore. (IV, 468 ; je souligne)

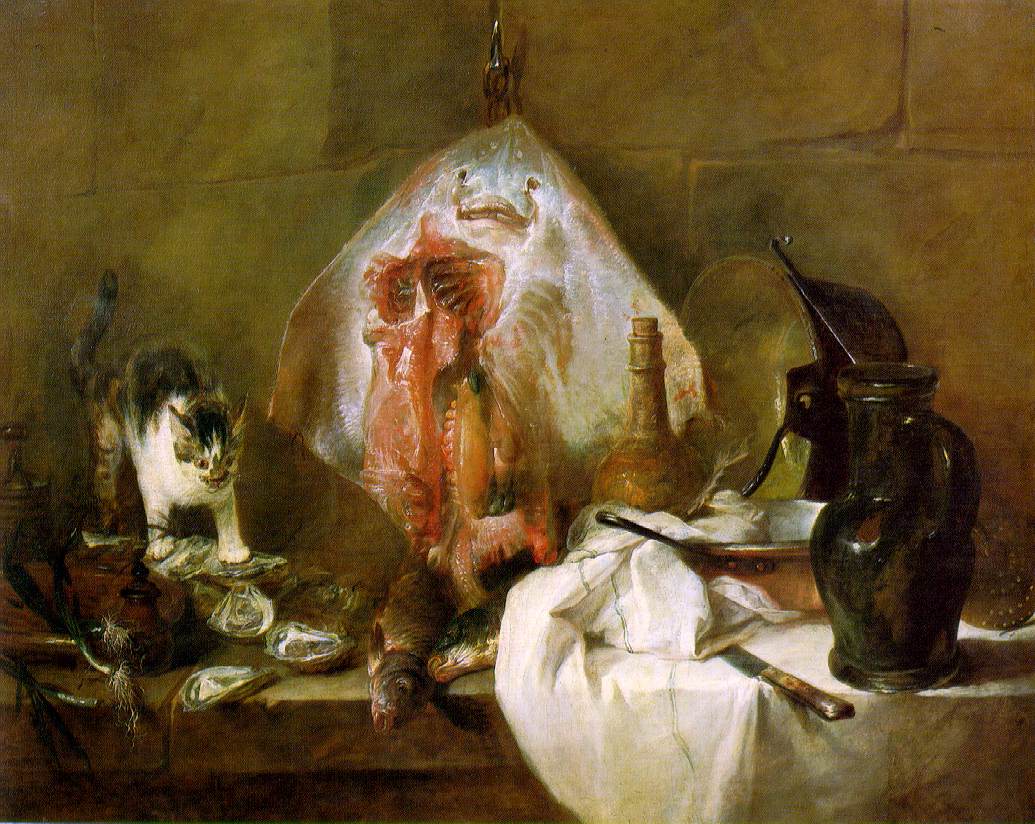

De la confrontation entre l’expérience intime de la souffrance et la logique clinique du savoir médical, naît dans la Recherche une description aussi poignante qu’intellectuellement passionnante de l’esprit humain. Je serais tentée de lui appliquer la description fascinante, car mêlant art et anatomie, que fit Marcel Proust de La Raie de Chardin, admirant

la beauté de son architecture délicate et vaste, teintée de sang rouge, de nerfs bleus et de muscles blancs, comme la nef d’une cathédrale polychrome. (“ Chardin et Rembrandt ”)