qu’est-ce qu’on a ri

Nous sommes sortis un à un de la salle, le visage fermé. Nous ne savions pas quelle direction prendre. Nous ne voulions pas rentrer sagement dans nos box. Nous ne pouvions plus rien faire de nos jambes, de nos mains, de nos cerveaux. Nous avancions en tâtonnant, et la présence de celui qui était devant rassurait celui qui le suivait. Nous voulions profiter le plus longtemps possible d’être un groupe, une entité, un ensemble. Nous ignorions encore la douleur d’être seul devant les questionnaires du pôle emploi, à devoir prouver que nous recherchions un travail d’une façon hardie. Nous allions vite devenir coupables de n’avoir pas su conserver notre poste. Nous devrions expliquer à nos amis comment notre société avait été condamnée du jour où elle avait été vendue. Les gens feraient mine de comprendre ; en ce moment, c’est partout pareil… Et pourtant, non, ce n’est pas partout pareil. C’est partout singulier, c’est partout une seule personne à la fois qui soudain perd pied, hallucine, voudrait que ce soit un rêve, mais, par pitié, pas elle, oh non, pas elle. Partout c’est elle, qui espérait une récompense parce qu’elle s’était tenue bien sage, avait fait tout ce qu’elle pouvait, avait mis des bouchées doubles comme on le lui avait demandé (ah, les bouchées doubles !), toléré les humiliations et accepté d’humilier à son tour pour sauver une place qu’elle a de toute façon perdue.

Les Dominique courent les rues et, pourtant, ce ne sont jamais les mêmes. La nôtre est peu élégante, étriquée, souriante par devoir, frappant de son petit poing sur la table quand on a le malheur d’émettre un avis qui ne coïncide pas avec l’idée qu’elle a d’une marche à suivre, n’ayant en vérité que l’idée d’honorer son statut de bras droit, tout petit bras tendu vers un horizon flasque. Un moignon.

Les choses allaient se précipiter. Et, pour retenir cette violence, nous restions là les bras ballants. Quelqu’un allait bientôt venir nous prier de nous mettre au travail. Nous ne savions pas qui, et nous nous en fichions. Christophe Perritoni rendait la situation plus pénible encore : il était silencieux. Allez, Christophe, dis-nous quelque chose, a demandé quelqu’un. Les salauds… a répondu Christophe en serrant les dents. C’était plat, c’était mou, ni drôle, ni à côté de la plaque, ce n’était plus Christophe.

Nous allions finalement rejoindre nos bureaux, ne sachant désormais que faire de notre solidarité. La contempler ainsi dans toute son impuissance nous rendait encore plus malheureux. C’est à ce moment précis, quand il a senti que le groupe allait s’effriter en petites particules individuelles, que Christophe Perritoni a eu un sursaut de vie. Il a lancé :

– J’ai une idée !

On s’est figés, prêts à tout entendre, pourvu que le moment d’entrer dans les box soit retardé.

– On séquestre Cathéter.

Devant nos airs ahuris, Christophe s’est mis à parler très fort et de plus en plus vite pour ne pas être interrompu.

– Il ne nous parle pas. Il nous traite comme des chiens. Les types comme lui ne comprennent que la violence. Séquestrer les patrons, y en a d’autres qui l’ont fait, on en a parlé dans les journaux, et puis ça a fait boule de neige. Vous vous souvenez de Caterpillar ?

Un rire, suivi d’un autre, et puis un autre encore, un rire contagieux qui nous a tous saisis à la gorge, une espèce d’immense rire qui a serpenté et grandi dans le boyau, des rires avec des larmes, des filles pliées en deux, un rire chaotique et dévastateur, presque monstrueux, auquel personne n’échappait, une sorte de cri qui nous maintenait serrés les uns contre autres, un râle si longtemps retenu, exhalé par des dizaines de bouches, un bruit infernal, une plainte, une longue plainte triste à mourir. Mais qu’est-ce qu’on a ri. (p. 201-203)

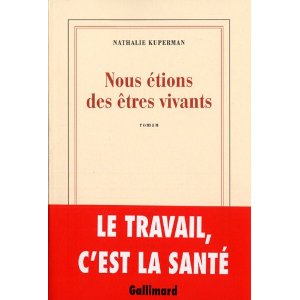

Nathalie Kuperman, Nous étions des êtres vivants (Gallimard, 2010)

[…] This post was Twitted by cgenin […]

C’est toujours étonnant, cette sorte de virginité syndicale, cette ignorance des luttes de près de deux siècles, puis la redécouverte de la fraternité et… de la lutte des classes. Et ici bien montré, je trouve. La suite m’intéresse…

À propos de : « Christophe Perritoni rendait la situation plus pénible encore il était silencieux. », il ne manquerait pas un mot ?

Amicalement.

« Christophe Perritoni rendait la situation plus pénible encore il était silencieux. »

ou une ponctuation, virgule ou deux-points ?

« Christophe Perritoni rendait la situation plus pénible encore,/: il était silencieux. »

Qu’est-ce que c’est bien d’avoir des correcteurs aussi attentifs : j’ajoute les deux points manquants ! merci à vous !

C’est très curieux ce que la littérature dit du contemporain. C’est un révélateur.

Votre blog est inattendu.

…and qomehow inescapable.

Merci.