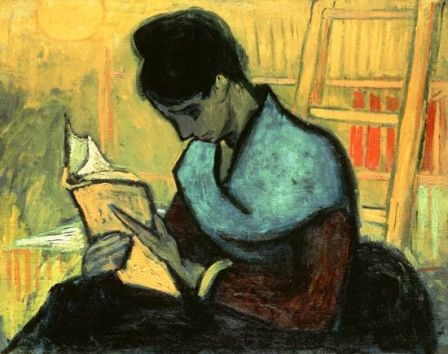

nous lisons

Par cgat le samedi 15 août 2009, 02:02 - citations - Lien permanent

Nous lisons pour connaître la fin, pour l’histoire. Nous lisons pour ne pas atteindre cette fin, pour le seul plaisir de lire. Nous lisons avec un intérêt profond, tels des chasseurs sur une piste, oublieux de ce qui nous entoure. Nous lisons distraitement, en sautant des pages. Nous lisons avec mépris, avec admiration, avec négligence, avec colère, avec passion, avec envie, avec nostalgie. Nous lisons avec des bouffées de plaisir soudain, sans savoir ce qui a provoqué ce plaisir. « Qu’est-ce donc que cette émotion, demande Rebecca West après avoir lu Le Roi Lear. Quelle est cette influence qu’ont sur ma vie les très grandes œuvres d’art, qui me fait tant de bien ? » Nous ne le savons pas. Nous lisons dans l’ignorance. Nous lisons à longs gestes lents, comme si nous flottions dans l’espace, en apesanteur. Nous lisons pleins de préjugés, dans la malice. Nous lisons généreusement, pleins d’indulgence pour le texte, comblant les vides, réparant les erreurs. Et parfois, quand les astres nous sont favorables, nous lisons le souffle court, parcourus d’un frisson, comme si quelqu’un ou quelque chose avait « marché sur notre tombe », comme si un souvenir enfoui au fond de nous avait soudain été libéré – comme si nous reconnaissions une chose dont nous avions toujours ignoré la présence, ou une chose que nous sentions vaguement, ombre ou petite lueur, dont la silhouette fantomatique s’élève et rentre en nous avant que nous ayons pu voir ce que c’était, nous laissant plus vieux et plus sages.

Alberto Manguel, Une histoire de la lecture (1996, Actes sud, 1998, p. 357)

Commentaires

et quand, une fois, nous avons connu le "souffle court", nous ne pouvons plus nous passer de lire

Et vous, c gat, pourquoi lisez-vous ?

Et vous, Brigitte Celerier, pourquoi lisez-vous ?

Et toi, Ami(e), pourquoi tu lis ?

Nous lisons sans savoir, comme on marche dans un désert pour en découvrir les subtiles variations. Et c'est chaque fois apprendre, jusqu'à l'infini horizon des mots...

Je lis pour ne pas dé-lirer. :o)

Nous lisons, car porteur de questions, nous cherchons, cherchons et trouvons.

Chaque trouvaille apportant avec elle son lot de questions.

Et nous revoilà repartis sur le chemin des nuages questions/réponses, sur le sentier du jus informatif avec ses grappes de réponses/questions.

Peut-être lisons-nous pour vivre.

Bien cordialement

B. Majour

nous lisons pour pouvoir écrire quelque chose dans un certain rêve qui serait la vie

Je pense tout simplement que nous lisons pour ne pas oublier les choses ,simples et compliquées,qui nous entourent!

... et avec quel plaisir nous lisons ce grand lecteur, Manguel !

Madame Pastoret me disait aujourd'hui :"Lire n'est pas chose passive". En effet, il y faut de l'activité, de la coopération. J'entends de la part du lecteur. (20.2.07)

Nous lisons comme nous marchons parce que nous ne pouvons pas nous en empêcher.Et peut-être aussi pour aller plus lentement...