Robert franchit la porte entrouverte et jeta un coup d'œil autour de lui. Ce

n'était pas le cinquième étage de la Bibliothèque Geisel sur la planète Terre.

Il y avait bien des livres, mais c'étaient des objets démesurés, posés sur des

étagères en bois qui semblaient s'élever à l'infini. Robert pencha la tête en

arrière pour regarder. Les lumières violettes montaient le long des étagères et

nimbaient leurs montants tordus. Cela ressemblait un peu à ces forêts fractales

qu'on voit dans les vieux dessins. À la limite de sa vision, il y avait encore

d'autres livres que la distance faisait apparaître minuscules. (...)

Robert posa une main sur une étagère pour se soutenir. Le bois semblait réel,

épais, solide. Il baissa les yeux et examina l'allée devant lui. Le passage

entre les étagères serpentait - et il ne se terminait pas au mur extérieur qui

devait se trouver là-bas, à une dizaine de mètres seulement. Au lieu des baies

vitrées normales, il y avait des marches en bois usées. C'était le genre de

menuiserie bricolée qu'il avait tant aimée dans les vieilles librairies de

bouquins d'occasion. Au-delà des marches, les étagères elles-mêmes semblaient

inclinées, comme si la pesanteur pointait dans une autre direction. (...)

Ils parcoururent lentement l'allée étroite. Il y avait des petites allées

latérales qui menaient non seulement de chaque côté, mais également vers le

haut et le bas. On y entendait parfois comme des sifflements de serpents. Dans

d'autres allées, Robert vit des « Chevaliers Gardiens » penchés sur

des tables couvertes de livres et de parchemins ; leurs visages étaient

éclairés par une lumière provenant des pages des livres ouverts. Des manuscrits

réellement enluminés... Robert s'arrêta pour en examiner un de plus près. Les

mots étaient en anglais, imprimés en caractères gothiques biscornus. C'était

apparemment un ouvrage sur l'économie. Un des lecteurs, une jeune femme avec

des sourcils broussailleux, jeta un bref coup d'œil aux visiteurs et agita la

main en l'air. En haut des étagères, on entendit un bruit sourd, et une dalle

de cuir et de parchemin de un mètre de large tomba sur eux en tournoyant.

Robert sauta en arrière et faillit marcher sur le pied de Tommie. Mais le livre

s'arrêta et se mit à flotter juste à portée de main de l'étudiante. Les pages

s'ouvrirent d'elles-mêmes.

Ah. Robert se retira prudemment de l'alcôve.

- J'ai compris. Ce sont les numérisations de ce qui a été détruit jusqu'à

présent.

- La première passe de numérisation, confirma Blount. Avec ça, ces salopards

d'administrateurs modernes ont eu plus d'articles élogieux dans la presse

qu'avec tout le reste de leur propagande. Tout le monde trouve que c'est

tellement astucieux et mignon. Et la semaine prochaine, ils vont déchiqueter le

sixième étage.

(…) Il y avait des livres devant et derrière eux, et aussi sur les côtés,

cachés dans des allées. Des livres au-dessus d'eux, comme des cheminées

disparaissant dans la lumière violette. Robert en voyait même au-dessous, là où

des échelles branlantes semblaient s'enfoncer dans les profondeurs. En

regardant les livres tout en détournant légèrement les yeux, les caractères sur

les dos et les couvertures semblaient dégager de la lumière noire, un violet

presque trop foncé pour qu'on puisse le voir, mais très net, avec les codes de

la Bibliothèque du Congrès qui ressortaient comme des runes mystérieuses. Les

livres étaient les fantômes - ou peut-être les avatars - de tout ce qui avait

été détruit.

Ils émettaient des bruits, des grognements, des sifflements et des

chuchotements. Des conspirateurs. Au fond des allées, certains livres étaient

enchaînés.

- Il faut faire attention à Das Kapital, dit Rivera.

Robert vit un des tomes - pour une fois, le terme est parfaitement

approprié ! - qui tirait sur ses chaînes, et les maillons cliquetaient

bruyamment contre les anneaux massifs scellés dans le mur.

- Ouais, le Savoir Dangereux brûle du désir d'être libre.

Certains livres devaient être de véritables accessoires en tâtouche. Dans une

allée, des étudiants finissaient d'empiler des volumes. Ils reculèrent et les

textes commencèrent à se frotter les uns contre les autres dans une orgie de

pages ouvertes.

- C'est ainsi qu'on procède à une synthèse bibliographique ?

Rivera suivit la direction de son regard.

- Heu, oui. Comme l'a dit le doyen Blount, ça a commencé par cette mascarade,

qui visait à gagner la faveur du public pour le projet de déchiquetage. Nous

présentons les livres sous forme de créatures presque vivantes, qui sont au

service de leurs lecteurs tout en les ensorcelant. Terry Pratchett, et Jerzy

Hacek après lui, ont joué de ce thème pendant des années. Mais nous n'avions

pas bien mesuré son pouvoir. Quelques-uns des meilleurs cercles de croyance en

Hacek nous aident dans l'opération. Chaque action sur la base de données a une

représentation physique ici, exactement comme dans les histoires des

Bibliothécaires Militants de Hacek. La plupart de nos utilisateurs considèrent

que c'est beaucoup mieux que les logiciels d'accès standard.

Winnie se retourna vers eux. Il était suffisamment loin devant pour paraître

rapetissé, comme s'ils l'observaient de très loin à travers un télescope. Il

fit un geste de dégoût.

- C'est cela la trahison, Carlos. Vous autres bibliothécaires n'approuvez pas

le déchiquetage, mais regardez ce que vous avez fait. Ces gamins vont perdre

tout respect pour l'enregistrement permanent de l'héritage humain.

Tommie Parker était derrière Robert. Il marmonna d'un air réjoui :

- Winnie, les gamins ont déjà perdu tout respect. Rivera baissa les yeux.

- Je suis désolé, doyen Blount. C'est le déchiquetage qui est criminel, pas la

numérisation. Pour la première fois de leur vie, nos étudiants ont un accès

moderne aux connaissances du pré-millénaire. (Il montra les étudiants au fond

de l'allée.) Et pas seulement ici. On peut accéder à la bibliothèque à partir

du réseau, sauf qu'on n'a pas les gadgets en tâtouche. Huertas a accordé un

accès limité gratuit, même pendant sa période de monopole. Ce n'est que la

première passe de numérisation, et il n'y a que HB à HX, mais nous avons eu

plus d'accès à nos archives pré-millénaires en une semaine qu'au cours des

quatre dernières années. Et une grande partie de cette nouvelle activité

provient de la faculté !

- Bande de salopards hypocrites, dit Winnie.

Robert observa les étudiants dans leur alcôve. Les ébats amoureux des livres

étaient terminés, mais ils flottaient maintenant au-dessus des étudiants et les

pages s'adressaient aux volumes non encore exploités en chantant d'une toute

petite voix. Une métaphore incarnée.

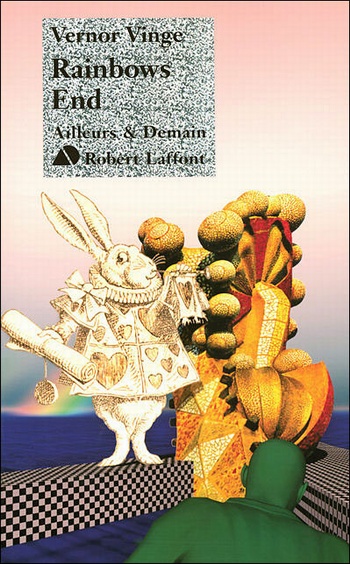

Vernor Vinge, Rainbows

End (2006, traduction française Robert Laffont, 2007, p. 211-215)

Rainbows End (publié dans l'une des collections de

« vraie » science-fiction les plus réputées, « Ailleurs &

Demain », dirigée depuis 1969 par Gérard

Klein) se déroule en 2025 sur le campus de l’université de San Diego.

L’informatique, omniprésente, a envahi la vie quotidienne : des vêtinfs en

textiles nanotechnologiques remplacent les ordinateurs personnels, des

lentilles de contact digitales reçoivent et projettent des mms ; chacun a

accès à toutes les informations du monde, peut visualiser les endroits les plus

éloignés, s’y transporter sous forme d’avatars plus ou moins élaborés, entrer

en contact à tout moment avec qui il le souhaite, etc. ; le projet

« bibliotome » prévoit la numérisation globale des connaissances

humaines, qui passe par la destruction complète et définitive de tous les

documents physiques et la constitution d'une base de données orientée

objet ; après le déchiquetage de tous les livres qu’elles contiennent, les

Bibliothèques sont relookées virtuellement de fort séduisante façon et peuplées

d’avatars ludiques des livres détruits.

Moins réussi à mon sens que La Captive du temps perdu (1986) ou Un feu sur

l’abîme (1992, Prix Hugo), car son côté thriller est assez raté (comme

l’écrit fort bien cette critique du Cafard cosmique), ce roman présente néanmoins de manière

très stimulante (car incarnée) les questions que posera une société du tout

numérique (avec ses virus, ses armes de destructions massives, ses loisirs et

ses intelligences artificielles - le Lapin façon Alice!), une société qui

inquiète mais qui fait aussi très envie (et tel est bien le problème) :

Rainbows End est d’ailleurs malicieusement dédicacé à Wikipedia et

Google !

Vernor

Vinge est né le 10 février 1944 aux Etats-Unis.

Professeur d’informatique et de mathématique à l'Université de San Diego, il

est aussi célèbre pour son essai de 1993 sur la singularité

technologique.