le référent résiste

Par cgat le mardi 22 juillet 2008, 01:02 - écrivains - Lien permanent

Mais vers la fin de ce siècle désastreux, son fils, ayant connu à son tour la guerre, devenu le très vieil homme que son père n'avait jamais été, se souvenait encore de ceci : il a quatre ans, il est à la porte du fond du jardin et un voisin le taquine ; il réclame sa mère et on lui dit qu'elle est couchée dans sa chambre, qu'il ne faut pas la déranger. Elle vient d'apprendre la mort de son mari. (p. 45)

Depuis plusieurs années sans doute elle portait cela en elle. Le chagrin fut le noir terreau où le mal poussa librement ses racines. Quand elle cracha du sang, il était déjà trop tard. Mais il était trop tard depuis le 27 mai 1918, tous les jours écoulés depuis étaient en trop. Elle garda le lit et le médecin de campagne qui chaque matin arrêtait son cabriolet devant le portail blanc interdit que son fils l'approchât par crainte de la contagion. Toute sa vie il devait se souvenir de cette porte fermée, de l'odeur d'éther qui envahissait l'escalier en bas duquel il restait assis pendant des heures. (p. 85)

La place est baignée de lumière en cette fin d'après-midi de juin. Il règne dans Paris l'ivresse légère du week-end qui est là. Attablé à la courte terrasse d'un café empiétant sur le trottoir, il a commandé une bière qu'il n'a pas encore touchée et dont les bulles se pressent en foule vers la surface mousseuse sans jamais se rencontrer. Le soleil plonge dans la profondeur de la chope que couvre une légère buée. Il ferme un instant les yeux et la couleur d'or reste imprimée sous ses paupières. Puis il ouvre un petit carnet à spirale, écrit quelques mots qui serviront peut-être un jour, peut-être pas, il n'en sait rien encore. De temps en temps, il s'efforce de distinguer derrière l'écran des platanes l'immeuble de pierre qui fait angle de l'autre côté de la place, mais le feuillage est trop touffu. Il n'est pas l'heure encore. Il boit une gorgée de bière, regarde au fond de la place l'entrée monumentale de la caserne. Les voitures glissent devant lui, les ombres des passants. Il pense à des passants anciens qu'il n'a pas connus. Il est plus ému encore que les autres fois à cause de cet étrange court-circuit de la mémoire. (p. 91)

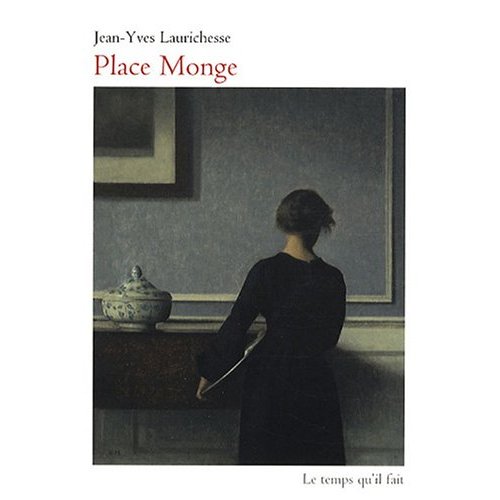

Jean-Yves Laurichesse, Place Monge (Le Temps qu’il fait, 2008)

Très troublante est la lecture de Place Monge, le premier roman de Jean-Yves Laurichesse, pour qui est familier (comme l’est l’auteur) de l’œuvre de Claude Simon : car l’histoire racontée est étrangement proche (le père mort à la guerre, la mère peu de temps après, en 1924, de chagrin et de maladie, la place Monge, les prénoms, Pierre, Charles...) et en même temps totalement différente (les époux sont des cousins germains nés dans le même village et pas issus de régions et de milieux sociaux éloignés, le tombeau du père existe…) de celle des parents de Simon, sur laquelle il est revenu dans plusieurs de ses romans.

Ma première lecture formait l’hypothèse que tout était faux et très habile dans ce jeu de miroirs et de coïncidences montrant le petit-fils rendant visite place Monge au grantécrivain vivant dans la même cage d'escalier que son grand-père ; mais un article de Jérôme Garcin, lu ce soir, affirme que l’histoire est celle des grands-parents de l’auteur : le référent résiste ; et je me demande, alors, de quelle manière « le petit-fils de l’officier » a lu, à travers ce prisme familial, les romans de Simon.

Jean-Yves Laurichesse est né en 1956 à Guéret.

Professeur de littérature française contemporaine à l’Université de Toulouse-Le Mirail, il a publié des essais critiques et des ouvrages collectifs sur Claude Simon, Richard Millet, Jean Giono, l’imaginaire et l’intertextualité, et dirige la publication des Cahiers Claude Simon.

post-scriptum : pour ceux qui aiment la couverture et Vilhelm Hammershøi, je conseille cette belle page de Jean-Claude Bourdais.

Commentaires

hypothèse - que cette histoire puisse sembler familière sans passer par Claude Simon (même si l'ayant lu cela vient à l'esprit - ce qui est peut être un signe de notre tendance à réagir à travers les livres, s'agissant d'un roman) mais simplement de ce que cela a été assez tragiquement presque banal pour cette génération

presque banal, vous avez sans doute raison ...

merci pour l'ajout du lien Bourdais (sur une page d'une époque où je ne me promenais pas encore dans ces parages)