comme une estampe marseillaise

Par cgat le jeudi 6 novembre 2008, 00:42 - écrivains - Lien permanent

Était-il lâche ? Il se le demandait, accroupi sur un rocher, comme se mêlaient sur la mer noire les reflets blancs et jaunes de la lune et des ampoules au-dessus des paliers des cabanons de Malmousque - enfilade de maisonnettes et de terrassettes en ciment autour d'un petit port de pêche mûr pour la carte postale, abstraction faite de l'intempestif djembe d'un groupe de faux babs pubescents. Lâches, ses muscles ou ce qui en tient lieu sont loin de l'être, en tous cas, lorsque, exemple courant de sa couardise, il est piégé par la nécessité de monter en voiture : l'expérience se solde toujours par une sueur moite, la rétraction frileuse de ses orteils et un agrippement hystérique de la poignée de la porte, tout véhicule décélérant surgissant ou doublant fournissant le prétexte d'une vision d'accident (s'il avait été catholique, la répétition de ses signes de croix aurait fait l'effet d'un ventilateur). Ce sport ne lui paraît aussi dangereux que parce qu'il ne sait pas conduire, lui dit-on, mais il n'en croit rien, sans aller jusqu'à invoquer des histoires de desperados fonçant à contresens en face desquels la plus grande prudence ne vaut pas tripette il faut bien que les statistiques glaçantes de la sécurité routière soient alimentées par de vraies morts, là, tout de suite, maintenant. Ses alarmes faisaient rire, il plaçait bien trop bas le seuil de l'intrépidité, ce fil à quoi tout tient l'obsédait trop, les parques n'étaient pas des garces la main sans cesse crispée sur le ciseau. Cette fille soûle aux cheveux filasses qui se défaisait d'un sari coûteux pour sauter lourdement dans l'eau, sans s'assurer que des roches acérées ne l'y attendaient pas sous la surface, était dotée d'une telle confiance, il aurait aimé ne pas craindre de réveiller une carie en croquant la vie à pleines dents. Tout en se reprochant cette locution atroce - non mais franchement, croquer la vie à pleines dents - il se tâtait à n'en plus finir, l'idée d'un bain de minuit anticipé l'attirait sauf que l'eau serait froide, qu'il n'avait pas de maillot, qu'il détestait la sensation du sel séché brûlant la peau, qu'avec sa chance il y aurait des méduses, et patati et patata. (p. 29-30)

Sa misanthropie n'est qu’une fine et craquante couche de glace sur un lac d'amour pour l'humanité. S’en tenir à ce que les gens montrent et font lui donne le droit de préférer tel ou tel individu ; car sinon il est prêt à tout excuser, c'est si dur d'exister. Heureusement cette tendresse un peu mièvre qui le porte vers son prochain pour voir en lui l'enfant désemparé et le mort en sursis est sans cesse combattue par la très réelle sottise, la grossièreté impardonnable et l'égoïsme pétulant dont tout un chacun témoigne et pour lesquels il a aussi des capteurs finement réglés. Un rien le blesse. Une expression, un mot, moins qu'un mot, une façon de le prononcer, peuvent suffire à faire rétrograder quelqu'un dans son estime jusqu'à des limbes dont il ne s'extraira jamais, cette intransigeance est extravagante mais aucune preuve d'intelligence n'arrivera à corriger l'impression faite par un mot exécré, rien selon lui n'est moins excusable qu'un défaut d'oreille, plutôt absoudre un crime. Bref, un rempart de contradictions lui dérobe la moindre certitude, sa spontanéité se noie dans un océan de scrupules - ce qui se traduit dans la vie réelle par l'opinion largement répandue que Sam n’est pas cool. (note en bas de page 58)

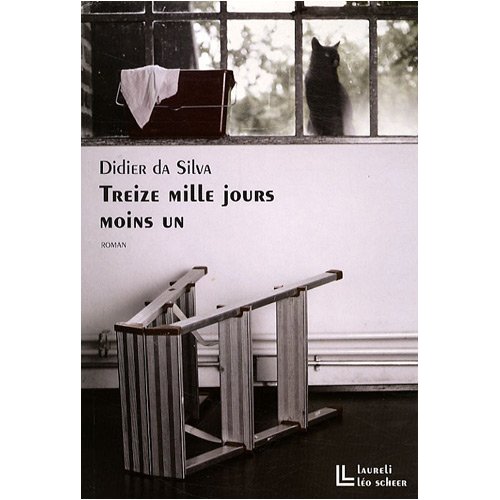

Treize mille jours moins un (Léo Scheer, Laureli, 2008)

En abandonnant l’exotisme et le prétexte du voyage de son premier roman Hoffmann à Tôkyô (Naïve, 2007), le deuxième livre de Didier da Silva gagne en acuité de la phrase et du trait : un narrateur « agaçant comme un miroir » (dit très justement la notice de son éditrice), auquel on (je en tout cas) s’identifie à chaque page ; et autour de lui la ville de Marseille, peinte avec la délicatesse et les nuances extrêmes d’une estampe japonaise, dans ses beautés et ses laideurs, ses vides vertigineux et ses trop-pleins de vie.

::: sur son blog, la photo du livre et de son auteur, qui ces jours-ci scrute les nuages et les nombres, le 13 ou le 377.

::: un extrait là (accompagné d’un dessin) et un autre ici

::: le premier chapitre à feuilleter (je recommande l’incipit particulièrement réussi)

::: « Une soixantaine de chips au paprika », une « critique libre » de Feint.

Commentaires

http://fr.youtube.com/watch?v=L1Zyz...

; )

?? le message de l'auteur n'est pas très clair - mais sans doute est-ce volontaire ??