refuser toute échappatoire au grotesque

Par cgat le samedi 19 janvier 2008, 00:56 - écrivains - Lien permanent

Au début de la journée, dans les matins de mon ancienne vie, tout se passait bien. Chaque chose était à sa place : les trottoirs le long des rues, les rues derrière les fenêtres, et le tissu de mon slip, enfilé à l'endroit, tendu mais adaptable, docile, tant que je trottinais pieds nus d'une pièce à l'autre de l'appartement. Il y avait cet accord tacite, une connivence entre mon corps et le monde, une promesse d'harmonie ; la réimbrication de toutes les choses les unes dans les autres, dont moi.

Peu après je sortais, poussais la porte de l'appartement, celle de l'ascenseur, puis celle de l'immeuble, chacune plus lourde, et à chaque poussée de l'épaule, voire de tout le tronc avec la hanche en appoint, je me sentais davantage prête. Ça se renforcait, ça me redressait, la journée qui venait commençait à me faire envie. Je quittais un silence clos pour rejoindre la rue ouverte, son flot d'appétits illuminés de ciel, et je sentais poindre la faim de vie. Et puis j'entrais dans la rue, l'extérieur m'enrobait, j'ajoutais mon agitation à celle des autres, mettais mes pas dans le sens de la marche. Dès les premières grandes enjambées à la lumière crue de l'heure qui tourne, le bout de tissu, jusque-là immobile et discret, plissait. Quelques mètres suffisaient pour que le slip se ramasse en paquet, se retire vrillé au milieu des fesses, s'y renfrogne, et n'en bouge plus. Je poursuivais mon chemin du même pas, sans jamais, absolument jamais intervenir. Mais chaque matin je me fracassais sur ce moment amer. La retraite du slip était mon emblème secret, celui des enthousiasmes avortés, du loupé intime. Alors je prenais le métro et j'allais au bureau.Seulement, il y a quelques jours, j'ai décidé une chose simple et évidente à en être terrifiante : à partir de maintenant, me promis-je, parmi ce qui se présenterait de possible matériellement, je choisirais toujours de faire exactement ce que je voudrais. L'étendue de la chose m'a immédiatement saisie et intimidée, un champ de neige vierge éblouissante dont on ne verrait pas le bout. (p. 10-11)

Il faudrait que je pense à quelque chose qui canalise ma volonté, synthétise mes souhaits. Je pourrais me souvenir de ce sourire que tout enfant j'avais offert à une femme, puis retiré très vite, parce qu'il l'avait fait rire méchamment. La femme avait imité mon sourire en le singeant jusqu'à la grimace, elle avait dû le trouver trop large, insupportable, et je l'avais aussitôt ôté de ma bouche comme on décolle honteusement un poisson d'avril de son dos. Ce serait l'occasion, oui, de retrouver le cadavre de mon sourire, de le réanimer, de le porter en parade. (p. 27)

Sur-le-champ, avant de m'endormir, j'intègre un complément de programme à ma nouvelle vie, un défi permanent, une volonté fixe : refuser toute échappatoire au grotesque. Ne jamais nier le ridicule de sa personne, mais le chérir, le porter haut face aux autres et à leur propre clownerie. Je ferai face, dans mes robes de perroquet, sur mes chaussures de putain, je serai le cancer qui sent la cocotte poudrée. Je serai troublante comme le temps qui passe, aussi épuisante qu'une maladie mortelle. D'abord je les amuserai, tous, surtout tant que je me tiendrai au loin. Je suis ce qu'ils ont réussi à ne pas devenir, ce qu'ils ont pu éviter grâce à des décennies de travail. Et puis peu à peu, je m’approcherai, je mettrai le bout des doigts sur leurs beaux costumes de distinction, d’élégance naturelle, sur leurs cernes creusés par une cause importante. J’effleurerai d’abord, et puis j’enfoncerai les mains, je plongerai jusqu’aux coudes, je creuserai jusqu’à libérer d’eux ce fumet, cette odeur qu’ils reconnaîtront, effrayés et séduits. (p. 69-70)

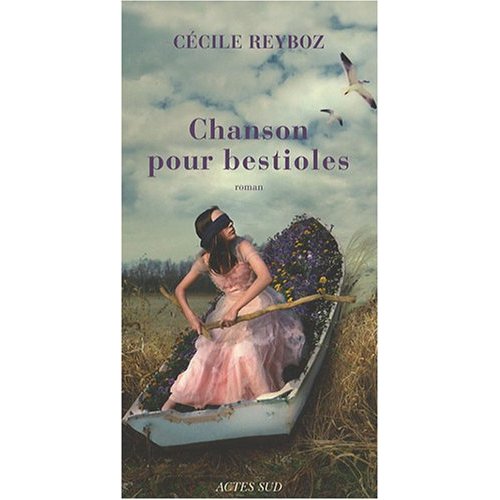

Cécile Reyboz, Chanson pour bestioles (Actes sud, 2008)

Un premier roman surprenant, moderne chanson de geste qui se tient sans cesse sur le fil entre l'émotion et le grotesque.

Cécile Reyboz est née le 6 janvier 1968 à Paris

Elle a auparavant écrit pour le théâtre :

Sushis variés

(2005)

Oolong (2006)

Des lampions

de papiers (2007)

Commentaires

joli ton, ce qu'il faut d'auto-ironie légère - j'aime la dernière citation