Le commandant de bord a dit quelque chose mais je ne sais pas quoi, le

steward a montré comment respirer dans le masque et comment enfiler le gilet de

sauvetage et je n'ai pas regardé. J'avais exactement une heure trente minutes

pour changer de langage. Il va falloir modifier ta façon de parler ma fille, je

me disais en allemand, en français, puis de nouveau en allemand, puis en

français et comme si j'étais ma propre mère. J'ai fait le point sur mes

blessures, de haut en bas, les cheveux qui me faisaient mal, les épaules

remontées et les rats qui me couraient dans le ventre, les genoux mous, le

droit mou et le gauche, j'avais maigri des bras et des jambes et le tout

tremblait plus ou moins sans interruption, pour tout dire je manquais

fondamentalement de sérénité, j'affichais une sérénité, j'étais quasiment dans

une plénitude vu de l'extérieur. Si j'avais laissé s'exprimer l'intérieur on

m'aurait prise pour une vache beuglant à la lune comme la fois dans ma voiture

où je m'étais mise à beugler, c'est-à-dire meugler en criant, le cri nocturne

de la vache, je me demande encore comment j'ai pu cette nuit-là pas une autre

mais celle-là glacée, émettre un tel horrible cri bovin, il fallait en avoir de

l'animal, sur la route en vache, un grand cri entre deux moments de

civilisation, de Zivilisation, je traduisais en simultané, maintenant brisée

jusqu'aux cylindres osseux je disciplinais mon cri d'animal, mettais toute mon

énergie dans la sérénité et ça marchait vu de l'extérieur, personne dans cet

avion n'aura entendu mon horrible cri de blöde Kuh comme on se traite en

Allemagne, de vache imbécile, je traduisais en simultané, la Kuh domestique

mais animale qui cherche son veau au petit matin et qui appelle son veau tout

en sachant déjà avec sa suffisante matière grise de vache que le veau à

l'oreille numérotée ne reviendra jamais parce qu'il est trop durablement pas

là, beugle encore un jour ou deux mais finit par ravaler son cri, se remet à

ruminer comme si elle n'avait jamais eu ce veau, un veau, ni deux ni trois ni

aucun veau avec ou sans numéro, l'animal qui voit réellement mourir chaque

instant. J'avais tellement beuglé ce soir-là que je m'étais fait peur, je me

conformais tant à la vache que j'étais en quasi-symbiose avec la nature, aux

prises avec la nature, comme si entre elle et moi la distance avait disparu,

verschwunden, je traduisais automatiquement. Et voilà que l'envie de beugler me

reprend en plein vol Berlin-Paris. (p. 7-8)

Tu as des idées sur tout, aurait pu dire le pianiste mais ne l'avait pas

dit, il est parfois bon de se taire, aurait-il pu dire, aurait ainsi

interrompu, par cette remarque de bon sens, les interminables réflexions et

ingénieuses associations d'idées qui me venaient, chaque nouvelle idée plus

étonnante, subtile, singulière, et formidable que la précédente, aurait arrêté

le pianiste cette invasion verbale aussi massive que désordonnée, barbarie

contre culture au Café Einstein, où les idées ne font pas de bruit mais

trouvent leur intensité dans les mots silencieux de l'écrit et leur profondeur

dans la méditation de l'imprimé, j'aurais mieux fait de lire die Welt à la

manière de n'importe quel habitué et mieux fait de profiter du concerto diffusé

pour feuilleter le journal selon cette manière décontractée et culturelle

typique du lieu, j'aurais pu ce n'était pourtant pas compliqué, si j'avais

simplement suivi la pente naturelle de la culture indiquée par la maison,

retraite et correction, je ne serais pas maintenant à exploser de l'intérieur

dans l'espace européen, entre rien et rien, dans l'indifférence générale. Au

lieu de profiter de cet environnement réputé favorable entre tous à la culture,

j'y pensais maintenant dans l'avion donc trop tard, honte, grande honte,

j'enroulais mes jambes comme des serpents venimeux et je remontais mes épaules,

non seulement ça mais je balançais au pianiste une rafale d'informations

impudiques dans la plus pure tradition des filles sans retenue, lui infligeais

les pires tortures de l'Inquisition avec ma façon mal élevée de transgresser

les règles de la conversation que je n'ai jamais apprises mais que j'aurais pu

au moins singer, le singe imite l'homme mieux que moi je me disais, apercevant

dans le miroir du Café Einstein ma tête de fille déplacée, rien du singe dans

le miroir, la singerie comme limitation et l'imitation comme garantie de

bienséance, le singe bienséant absent du miroir où la fille déplacée sans

bienséance se voit telle qu'elle est, que fais-tu ici, éloignée du singe,

qu'est-ce que tu veux à la fin, sautant de branche en branche devant la glace à

la manière d'un imitateur de singe, l'inhumanité de l'animal ne singeant pas

l'homme mais singeant le singe, imitant instinctivement je sautais sur

n'importe quoi. (p. 13-14)

Penser à l'éducation de ma sœur a provoqué chez moi, c'est-à-dire au plus

profond de mon être qui est l'ultime chez moi, un cri désespérant de vache

étouffé, la vache qui appelle son veau étouffant en silence. Non pas qu'elle

soit mal éduquée ma sœur, au final son éducation pas si ratée, mais c'est à

cause de la mienne, d'éducation, qui est à peu de chose près la même que la

sienne, et penser à mon éducation me fait chuter dans la profondeur de mon

identification. Je n'y pense que de loin en loin mais déjà beaucoup trop et je

pense beaucoup plus souvent encore à l'éducation de ma sœur, presque à chaque

fois que je vois ma sœur, non pas, encore une fois, qu'elle soit éduquée de

travers, il y a beaucoup plus raté comme éducation que celle de ma sœur, mais

parce que je connais cette éducation comme aucune autre vu que c'est presque la

même que la mienne, et que je me prends souvent à considérer ses comportements

comme le résultat de son éducation, ce qui est une erreur puisque ma sœur,

contrairement à moi, a toujours été inéducable. J'en étais là, à essayer de ne

pas m'appesantir sur l'éducation ratée de ma sœur ni sur la mienne réussie,

quand l'avion a viré sur la gauche, enfin ce que j'ai imaginé être une gauche

parce que je n'ai jamais réussi à acquérir de certitude quant à la droite et la

gauche non pas en général mais en particulier sur le plan spatial, et qu'est

apparu par ce virement sinistre, soudain dans le hublot, le Wannsee. (p.

28-29)

Tu sais dire non pour demain mais pas pour aujourd'hui, tu sais dire non

dans un avenir incertain mais pas sur l'instant, non en général oui mais non en

particulier non, voilà comment tu es, je le sais parce que toi et moi c'est

pareil, a dit ma sœur dans l'avion, l'éducation est identique, dire oui c'est

bien mais pas non, il faut dire oui disait Maman qui avait toujours dit oui en

général de génération en génération ce qui lui faisait dire non en particulier,

disait il ne faut pas dire ceci ou cela, non, surtout ne pas le dire, disait

aussi il ne faut pas faire ceci ou cela, surtout ne pas le faire si bien que je

disais oui à Maman comme oui en général tandis que ma sœur qui disait oui

pensait non, moi obéissante mais elle désobéissante, telle est ma sœur depuis

son premier cri poussé, le cri de ma sœur encore dans les oreilles maternelles

mais mon absence de cri plus encore, on ne l'entend pas, j'entendais toujours à

mon propos, l'obéissance ne fait pas de bruit, je pensais dans l'avion, au

moment même où ma sœur se souvenait de son oui qui n'a rien de commun avec un

oui obéissant, mon oui à moi toujours si servile mais le oui de ma sœur

toujours libre, s'est souvenue que toujours elle disait oui trop tôt, toujours

je dis oui et après je regrette, parfois même je regrette avant de le dire et

sachant que je le dirai comme ce jour de mon mariage, a dit ma sœur, je ne

pourrais pas le jurer mais je crois bien que j'ai commencé à le regretter avant

de l'avoir dit mais que je l'ai dit quand même et par esprit de contradiction.

Moi aussi je l'ai dit quand même, j'ai dit à ma sœur, mais je ne sais pas par

quel esprit, j'ai dit non mais trop tard, quand le choix était définitivement

limité entre non et non si bien que ce non n'a pas de valeur, entre non et non

c'est facile, comme a dit la guide dans le musée de la Résistance et de la

Déportation, dire non en particulier quand le oui est général, oui, disait la

guide, le non de ces noms écrits là est un non plus résistant que le non des

noms qui ont suivi et qui ne sont pas écrits là parce qu'ils ne méritent pas le

nom de Résistants, de la première ou de la deuxième heure ce n'est pas la même

chose, a expliqué la guide, la première c'est la première et la deuxième n'est

pas trop tard mais presque, et presque trop tard est bel et bien déjà trop

tard. Dire non n'est pas toujours possible, a dit la guide en arrivant dans la

salle de la Déportation, parfois non est tout simplement impossible à dire mais

possible à penser et parfois pourtant impossible à penser, mais pas non plus.

Le pianiste avait suivi la guide à travers les salles de la mémoire déportée et

commencé à réfléchir au Jasager, celui qui dit oui. La question du Ja ou du

Nein n'apparaissait pas au pianiste comme une question nouvelle mais comme une

ancienne, très ancienne, ancestrale question, les ancêtres des Jasager avec

lesquels il faut bien avoir affaire, faire des affaires avec les Jasager

ancestraux est un commerce de tous les jours. Composer un Neinsager serait une

manière de ne pas composer avec le oui, pensa le pianiste, il avait décidé de

parler du Jasager dans la salle de conférence du musée de la Résistance et de

la Déportation justement en présence d'un spécialiste de la communication

c'est-à-dire de la Jasagung, la communication dans la Résistance comme partout

et le piano dans la communication comme la Résistance et la Déportation dans la

communication, le communicant posait des questions sur la musique et la

Résistance au pianiste et le pianiste répondait au communicant, le pianiste

assis à côté du Jasager cherchait une issue de secours, aperçut l'extincteur,

ne pas choisir l'extinction mais la sortie, dire oui pour dire non et pas non

pour non, non pour oui mais pas oui pour oui, l'extincteur c'est non pour non

la sortie oui pour non, au fond dans l'obscur cherchait la ligne de fuite. (p.

124-127)

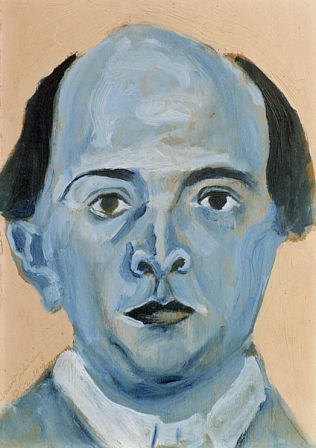

Noémi Lefebvre, L’autoportrait

bleu (Verticales, 2009)

J'ai beaucoup aimé les phrases interminables, pleines de nuances, de

revirements et d'autodérision, du premier des 87 premiers romans français de

cette rentrée que je lis : le temps d’un vol entre Berlin et Paris, la

narratrice y évoque pêle-mêle (parce que tout se tient), avec humour et

gravité, (parce que l'une ne va pas sans l'autre), Schönberg, l’éducation des

filles, le nazisme, son ex belle-mère scout, l’esprit de résistance, les

vaches, sa sœur, Wagner, et surtout son inadaptation chronique à la vie en

société.