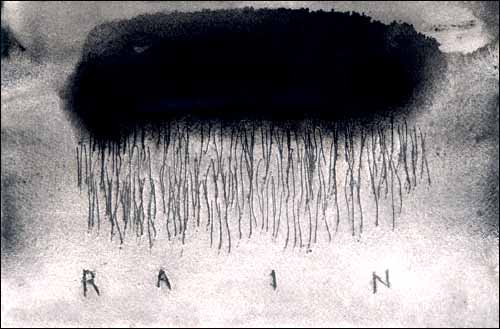

Tu as pitié d'un hérisson dehors dans le froid et le mets dans un vieux carton à chapeaux avec une provision de vers. Tu places ensuite le carton avec le vermivore dedans dans une cage à lapins désaffectée dont tu cales la porte ouverte afin que la pauvre bête puisse aller et venir à son gré. Aller en quête de sa pâture et ayant mangé regagner la chaleur et la sécurité de son carton dans la cage. Voilà donc le hérisson dans le carton avec suffisamment de vers pour pouvoir voir venir. Un dernier coup d'œil pour t'assurer que tout est comme il faut avant de t'en aller chercher autre chose pour tuer le temps d'une lenteur mortelle déjà à cet âge tendre. La petite flamme allumée par cette bonne action est plus longue que d'habitude à faiblir et à pâlir. Tu t'enflammais volontiers à cette époque mais jamais longtemps. À peine la flamme allumée par quelque bonne action de ta part ou par quelque petit triomphe sur tes rivaux ou par un mot d'éloge de la bouche de tes parents ou de tes maîtres qu'elle se mettait à faiblir et à pâlir en te laissant en très peu de temps aussi frileux et sombre que devant. Même à cette époque. Mais pas ce jour-là. Ce fut pour conclure au passé par un après-midi d'automne que tu rencontras le hérisson et eus pitié de lui de la sorte et tu en ressentais encore les bienfaits venue l'heure de te coucher. Et à genoux sur la descente de lit tu ajoutas le hérisson à la liste des êtres chers que tous les soirs il fallait recommander à Dieu. Et te tournant et te retournant dans la chaleur des draps en attendant le sommeil tu éprouvais encore un petit chaud au cœur en pensant à la chance qu'avait eue ce hérisson-là de croiser ton chemin comme il l'avait fait. En l'occurrence un sentier de terre bordé de buis flétri. Comme tu te tenais là en t'interrogeant sur la meilleure façon de tuer le temps jusqu'à l'heure du coucher il fendit l'une des bordures et filait tout droit vers l'autre lorsque tu entras dans sa vie. Or le lendemain matin non seulement la petite flamme s'était éteinte mais un grand malaise avait pris sa place. L'obscur sentiment que tout n'était peut-être pas comme il fallait. Et que plutôt que d'avoir fait ce que tu avais fait tu aurais peut-être mieux fait de laisser faire la nature et le hérisson aller son chemin. Il s'écoula des journées entières sinon des semaines avant que tu eusses le courage de retourner à la cage. Tu n'as jamais oublié ce que tu trouvas alors. Tu es sur le dos dans le noir et n'as jamais oublié ce que tu trouvas alors. Cette bouillie. Cette infection.

Samuel Beckett, Compagnie (Minuit, 1985, p. 38-41)