... merci Michel Bernard !

Et, si c'est dans la tête de Gustave que vous voulez vous mettre, le Site Flaubert, parmi de nombreuses autres richesses, propose la transcription intégrale du manuscrit de Madame Bovary.

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

samedi 6 janvier 2007

Par cgat le samedi 6 janvier 2007, 23:43 - blogs et internet

... merci Michel Bernard !

Et, si c'est dans la tête de Gustave que vous voulez vous mettre, le Site Flaubert, parmi de nombreuses autres richesses, propose la transcription intégrale du manuscrit de Madame Bovary.

vendredi 5 janvier 2007

Par cgat le vendredi 5 janvier 2007, 01:05 - science-fiction

Le titre de ce billet reprend le titre de l'article que Philippe Curval a consacré dans le Magazine littéraire (n° 456, septembre 2006) à Minuscules flocons de neige depuis dix minutes de David Calvo ; cet article en demi-teintes se termine par ce qui sonne comme un regret : « donc la SF est dans la purée ».

Me plaisent, justement, ces livres de plus en plus nombreux qui mélangent les genres et importent les thèmes de la science-fiction dans des récits et des romans dont l'écriture est plus personnelle : Philippe Vasset, Fabrice Colin, Valérie Tong Cuong, Céline Minard et beaucoup d'autres.

Buzz littéraire signale fort opportunément la parution en janvier de trois romans d'anticipation de Céline Curiol, Elise Fontenaille et Céline Minard justement : à suivre ...

Sur Minuscules flocons de neige depuis dix minutes, on peut lire en ligne deux bons articles d'Olivier Noël dans Fin de partie et de Bruno Gaultier dans Systar, et un entretien avec Maxence Grugier dans fluctuat.net.

On peut, surtout, consulter le blog, postmodern frag*#%$§! de David Calvo.

Né en 1974 à Los Angeles, il a publié notamment :

Délius, une chanson d'été (Mnémos, 1997)

Wonderful (Bragelonne, 2001)

La nuit des labyrinthes (J'ai lu, Fantastique, 2004)

Acide organique (les Moutons électriques, 2005)

Sunk ; avec Fabrice Colin (les Moutons électriques, 2005).

En prime : de magnifiques photos de flocons de neige ...

Par cgat le vendredi 5 janvier 2007, 00:57 - citations

Mes actes sont ceux d'un robot mal programmé qui aurait trouvé la faille de son système, qui se serait reprogrammé pour atteindre ce que les humains ne peuvent toucher du doigt. J'ai atterri dans cet enfer pour trouver quelque chose, un trésor que personne ne voit, dont personne ne connaît l'emplacement, mais dont je capte les vibrations. Quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi. Un tremblement de terre, une explosion, une invasion. Je suis peut-être le déclencheur, moi, l'observateur. Peut-être suis-je le nombril de ce monde qui me ressemble tant, qui ressemble à ma tête, aux cartes folles que je trace contre mes mondes imaginaires. Je ne suis pas venu ici pour rien, c'est une impulsion, un réflexe de survie. J'ai fait Reset. (p. 23-24)

L'image que j'ai de ce lieu, après toutes ces années à l'avoir vu dans mon

téléviseur, est-elle si différente de la réalité. Nous connaissons par cœur les

signes de notre civilisation, mais nous sommes incapables de nommer les arbres.

Je suis l'enfant de tous les héros de cette ville.

Quand je vois, toutes les informations consécutives sont transmises à mon

cerveau par vibration électrique dans le nerf optique. Analogie avec les

vibrations électriques dans le câble d'une télévision : je suis une

télévision, mon ventre est un magnétoscope, il ne s'agit plus de

science-fiction, j'enregistre, je régurgite, je suis réel, j'existe, je suis là

aujourd'hui. (p. 27-28)

Maintenant, je suis seul. Tout ce qui est là, dehors, est instrumental. Tout est là pour moi. En plissant les veux, je peux voir la grille partout. Lumineuse. Constellée d'informations, de nodes et de propositions. Elle s'adapte à mes besoins, je la plie pour en tirer le jus. Avec toutes ces choses, je dois recomposer une histoire, tout est lié, tous ces gens se sont croisés, à des intervalles différents. Tous ont croisé le chemin de la Corporation ou de l'Institut. Tous avaient été témoins du même événement : la fragmentation de notre univers. Le vrai et le faux n'ont plus d'importance. Nous sommes dans le plus faux que le faux. Deux négatifs qui donnent un positif. C'est ainsi. Nous avons excédé nos limites, et je suis le seul à pouvoir en tirer quelque chose. J'espère sincèrement me tromper. Cette immortalité me tuera. je ne pourrai pas supporter la solitude. Je n'ai pas de tour où m'enfermer, je ne veux pas être le Sauron de ce monde. (p. 239)

Se pourrait-il que l'Occident tout entier soit condamné ? Je me plais à imaginer que, leurs principes et les puissantes nouvelles religions les empêchant de redevenir des colons, l'occident voudra accomplir sa soif de conquête dans des univers mieux maîtrisés. Cette virtualité que se crée l'occident est notre avenir. C'est très beau d'imaginer un peuple tout entier victime de sa propre création, son utopie de pixels devenue seule raison de vivre, son utopie de marques, de culture, de personnages. J'imagine ces nouveaux conquérants, venus piller les restes de notre décadence, qui trouveront ces humains béats de plaisirs, des casques sur les oreilles, la tête sur leurs bureaux, devant des écrans aux couleurs chamarrées. Je ne sais même pas s'ils prendront la peine de nous exécuter. Ils nous laisseront peut-être là, et profiteront de nos sécrétions pour taire des sérums, des baumes ou des recettes, toute notre salive et nos déchets, nos cacas de nez et notre sperme, elle leur servira à mettre en place une nouvelle économie. Je nous imagine tous, penchés sur nos machines, nos corps désarticulés à la merci du premier point de vue. Un continent tout entier, absent de son corps, enfui dans un monde où les pixels deviennent matière. Un monde où tu pourrais être qui tu veux, sans être esclave de tes gènes, de la carte organique. (p. 241)

La réalité virtuelle est une extension de notre imaginaire, et pour nous sauver de ce qu'ils nous font, nous devons la faire entrer dans le monde. C'est ainsi que nous combattrons. C'est ainsi que nous deviendrons des hommes. Nous n'avons besoin que de nos yeux, de nos oreilles. Nos sens vont devenir des armes. Je le sais maintenant, je suis le héraut de ce monde-là, celui que nos anciens craignent tant : le règne du moment présent. (p. 242)

Ce quartier me pleure, il sait qu'une fois que j'aurai tourné à ce coin de rue, il cessera d'être pour redevenir bouillie d'informations. Je viendrai le recomposer plus tard. Pour me signifier sa tristesse, il se fragmente en constellations d'atomes, de formes géométriques. Pixellisé, il pleut. Ce n'est pas la cendre des ruines fumantes d'un monde détruit par Godzilla. C'est la matière même qui se désagrège, qui tombe sur nos yeux fatigués. Je les entends déjà crier, les gens normaux, les simples joueurs, qui ne savent pas. Ils disent qu'il neige, ils lèvent les bras vers le ciel. Ce que je vois, moi, c'est le pixel, une pluie, scintillations, pépiements. J'entends les bruits d'oiseaux exotiques, toute la ville qui soupire. Combien sommes-nous aujourd'hui à la voir, cette neige artificielle, la réflexion du soleil sur les fragments du monde ? Je ne serai plus jamais passif. Je sais que je peux interagir. Mes doigts levés, comme pour dicter ma volonté à la fabrique de cette réalité, je pianote une dernière séquence. J'apprends à programmer ce flux, comme si j'avais toujours connu son langage. Il se calque sur mes résonnances, tous ces sons que j'ai emmagasinés, je les accorde, je le fais chanter, moi, le chef d'orchestre. Une galaxie de points se dessine lentement, carrés clignotants, multicolores. Ils sont striés de lignes, composés de carrés. L'ensemble trace une image dans le ciel, sur les bâtiments, sur la rue, à mes pieds. La copie d'une chute de neige, de plus en plus fine. Je tends la main pour décrocher un faux flocon. Elle ne fond pas dans ma main, je peux la voir, un long tube terminé par deux étoiles, les hélices qui lui servent à chuter. Ces minuscules hélicoptères pleuvent et se désintègrent. Elles sont merveilleuses, ces pastilles blanches, elles sont nos meilleures amies. Elles ne connaissent pas le mal, elles se contentent de tomber, de flotter et de composer la dentelle qui crisse sous nos pas. Il ne se passera rien de plus, l'évidence de la banalité, la nature qui se copie elle-même, pour la première fois, avec la même intensité. Je tends la langue, pour goûter le pixel. (p. 244)

David Calvo, Minuscules flocons de neige depuis dix minutes (Les moutons électriques, 2006)

jeudi 4 janvier 2007

Par cgat le jeudi 4 janvier 2007, 01:18 - blogs et internet

Archiloque propose une traduction d'un billet de Nicholas Carr, « Sharecropping the long tail » qui décrit notamment les webmestres et blogueurs bénévoles que nous sommes comme des métayers exploités mais heureux :

« Une des caractéristiques économiques fondamentales du Web 2.0 est que la production est distribuée entre de nombreuses personnes et que les récompenses économiques sont concentrées dans les mains de quelques uns. C’est un système de métayage, sauf que les métayers sont généralement heureux car leur intérêt réside dans l’auto-expression ou la socialisation et pas dans le gain d’argent, et que par ailleurs la valeur économique de chacune de leurs contributions individuelles est minuscule. C’est seulement en agrégeant ces contributions sur une échelle massive - l’échelle du web - que l’affaire devient rentable. Pour le dire autrement, les métayers s’épanouissent dans une économie de l’attention pendant que les propriétaires s’épanouissent dans une économie monétaire. »

Au-delà de la métaphore agricole (fréquente au sujet d'internet comme s'il était nécessaire de faire retour vers d'hypothétiques racines paysannes pour supporter cette évolution) cela donne à réfléchir.

mardi 2 janvier 2007

Par cgat le mardi 2 janvier 2007, 22:19 - citations

Un commentaire de Joël Perino me rappelle fort opportunément que les Vœux de Georges Perec sont disponibles en version hypertexte dans le désordre de Philippe De Jonckheere, si riche qu'on en oublie ce qu'il contient, notamment d'autres textes de et sur Perec, accessibles à partir par exemple de sa bibliothèque (il faut chercher!).

Des bibliothèques (de livres ou de liens) qui sont les nôtres, j'aime ce que Perec écrit :

Comme les bibliothécaires borgésiens de Babel qui cherchent le livre qui leur donnera la clé de tous les autres, nous oscillons entre l´illusion de l´achevé et le vertige de l´insaisissable. Au nom de l'achevé, nous voulons croire qu'un ordre unique existe qui nous permettrait d'accéder d'emblée au savoir ; au nom de l'insaisissable, nous voulons penser que l'ordre et le désordre sont deux mêmes mots désignant le hasard.

Il se peut aussi que les deux soient des leurres, des trompe-l'œil destinés à dissimuler l'usure des livres et des systèmes.

Entre les deux en tout cas il n'est pas mauvais que nos bibliothèques servent aussi de temps à autre de pense-bête, de repose-chat et de fourre-tout.Georges Perec, « Notes brèves sur l'art et la manière de ranger ses livres », Penser/Classer (Hachette, Textes du XXe siècle, 1985, p. 42)

Petit florilège en ligne concernant Georges Perec :

- Bernard Magné, Petit lexique perecquien

- Jean-Bernard Guinot, Je me souviens

de Georges Perec

- Gilles Carpentier, Georges Perec

- Association Georges

Perec

- page Georges

Perec de remue.net

- Le Cabinet

d'amateur

dimanche 31 décembre 2006

Par cgat le dimanche 31 décembre 2006, 16:11 - citations

La chute d'Icare

Pourquoi Icare est-il tombé ? Parce qu'il s'est trop approché du soleil ? Absolument pas. Icare avait bien étudié la question et il se tenait à une distance prudente. Mais l'une de ses ailes manifesta dès le départ un irrépressible attrait pour le sol et cela compromit tant et si bien sa tenue de vol qu'il finit par choir.

Georges Perec, Voeux (Seuil, Librairie du XXe siècle, 1989, p. 177)

(Ce texte fait partie des petits textes pour la plupart fondés sur des variations homophoniques que Georges Perec envoyait à ses amis à l'occasion de la nouvelle année : celui-ci est le n° 36 du « Cocktail Queneau » ; composé dans les premiers jours de 1981, il résulte d'une variation homophonique autour du titre Morale élémentaire : « Mort à l'aile aimant terre »)

Quelle plus belle couverture qu'un peu de Perec rendant hommage à Queneau (et illustrant à sa manière le mythe de Dédale et Icare s'enfuyant du labyrinthe crée par le premier) ... pour souhaiter une très bonne année 2007 à tous les visiteurs de ces « lignes de fuite » issues d'un « labyrinthe ».

vendredi 29 décembre 2006

Par cgat le vendredi 29 décembre 2006, 16:47 - art

Vu également il y a quelques jours, in extremis avant qu'il ne soit désinstallé le 31 décembre, le Léviathan Thot qu'Ernesto Neto (né à Rio en 1964) a crée pour le Panthéon. Cette oeuvre est un exemple très réussi de la manière dont la cohabitation des contraires peut admirablement fonctionner et émouvoir : les formes féminines, organiques, vivantes de cette sculpture sont confrontées à l'architecture masculine et minérale du lieu ; nature et culture (dans ce temple du rationalisme qu'est le Panthéon), gravité et légèreté (les poids et contrepoids de la société-Léviathan), immobilité et mouvement s'opposent et se mêlent ; en plus, tous les enfants ont envie (et le droit) de toucher, et ça sent la lavande...

Dans le commentaire video très brillant (et drôle) qu'Ernesto Neto fait de son oeuvre, il explique avoir voulu notamment redonner son sens premier à l'architecture religieuse en croix en y inscrivant une forme humaine (corps dans la nef / tête dans le choeur / bras dans les transepts / esprit sous la coupole) et introduire dans ce temple de la raison des larmes humaines qui ne soient pas des larmes de tristesse mais des « larmes existentielles ».

Pour compléter, lire en ligne :

la présentation de cette oeuvre

« Clair et Neto », par Henri-François Debailleux dans

Libération

et le commentaire de Lunettes rouges

jeudi 28 décembre 2006

Par cgat le jeudi 28 décembre 2006, 00:05 - art

Yves Klein fait également l'objet d'une exposition très intelligente au Centre Georges Pompidou : davantage sans doute que les oeuvres exposées (ci-dessus Ci gît l'espace, 1960), sont surprenants car beaucoup moins connus les enregistrements visuels et sonores de l'artiste qui les accompagnent, par exemple cet étonnant « Manifeste de l'Hôtel Chelsea » (New York, 1961) ou Klein affirme notamment :

Ni les missiles, ni les fusées, ni les spoutniks ne feront de l’homme le « conquistador » de l’espace. Ces moyens-là ne relèvent que de la fantasmagorie des savants d’aujourd’hui qui sont toujours animés de l’esprit romantique et sentimental qui était celui du XIXe siècle. L’homme ne parviendra à prendre possession de l’espace qu’à travers les forces terrifiantes, quoiqu’empreintes de paix, de la sensibilité. Il ne pourra vraiment conquérir l’espace – ce qui est certainement son plus cher désir qu’après avoir réalisé l’imprégnation de l’espace par sa propre sensibilité. La sensibilité de l’homme est toute puissante sur la réalité immatérielle. Sa sensibilité peut même lire dans la mémoire de la nature, qu’il s’agisse du passé, du présent ou du futur ! C’est là notre véritable capacité d’action extra-dimensionnelle !

Pour lire le reste de cette conférence, voir le dossier de l'exposition (Centre Georges Pompidou).

mercredi 27 décembre 2006

Par cgat le mercredi 27 décembre 2006, 01:16 - citations

Pour le plaisir, l'incipit de la préface manuscrite d'Orion aveugle, qui montre bien comment l'écriture de Simon s'apparente au travail de Rauschenberg, tout en étant très différente, car les mots en effet sont un « matériau » très particulier :

Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la création que ceux ouverts

pas à pas, c'est-à-dire mot après mot, par le cheminement même de

l'écriture.

Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier il n'y a rien, sauf un

magma informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins

précis accumulés, et un vague - très vague - projet.

C'est seulement en écrivant que quelque chose se produit, dans tous les sens du

terme. Ce qu'il y a pour moi de fascinant, c'est que ce quelque chose est

toujours infiniment plus riche que ce que je me proposais de faire.

Il semble donc que la feuille blanche et l'écriture jouent un rôle au moins

aussi important que mes intentions, comme si la lenteur de l'acte matériel

d'écrire était nécessaire pour que les images aient le temps de venir s'amasser

(cependant, parfois, celles-ci arrivent plus vite, et je suis obligé de

m'interrompre pour les noter rapidement en marge). Ou peut-être ai-je besoin de

voir les mots, comme épinglés, présents, et dans l'impossibilité de m'échapper

?..

Pourtant ce ne sont pas des matériaux existant en soi comme les pierres d'un

mur, une tache de couleur - qui ne renvoie qu'à elle-même, ou du bronze - que

l'on peut toucher. Eux, d'une manière ou d'une autre, ils renvoient toujours à

des choses. Mais peut-être le rôle créateur qu'ils jouent tient-il justement à

ce pluriel.

Si aucune goutte de sang n'est jamais tombée de la déchirure d'une page où est

décrit le corps d'un personnage, si celle où est raconté un incendie n'a jamais

brûlé personne, si le mot sang n'est pas du sang, si le mot feu n'est pas le

feu, si la description est impuissante à reproduire les choses et dit toujours

d'autres objets que les objets que nous percevons autour de nous, les mots

possèdent par contre ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce

qui, sans eux, resterait épars.

Parce que ce qui est souvent sans rapports immédiats dans le temps des horloges

ou l'espace mesurable peut se trouver rassemblé et ordonné au sein du langage

dans une étroite contiguïté.

Une épingle, un cortège, une ligne d'autobus, un complot, un clown, un Etat, un

chapitre n'ont que (c'est-à-dire ont) ceci de commun : une tête. L'un

après l'autre les mots éclatent comme autant de chandelles romaines, déployant

leurs gerbes dans toutes les directions. Ils sont autant de carrefours où

plusieurs routes s'entrecroisent. Et si, plutôt que de vouloir contenir,

domestiquer chacune de ces explosions, ou traverser rapidement ces carrefours

en ayant déjà décidé du chemin à suivre, on s'arrête et on examine ce qui

apparaît à leur lueur ou dans les perspectives ouvertes, des ensembles

insoupçonnés de résonances et d'échos se révèlent.

Claude Simon, Orion aveugle (Skira, 1970)

mardi 26 décembre 2006

Par cgat le mardi 26 décembre 2006, 01:19 - art

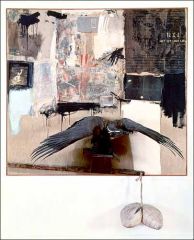

Pour quelques jours encore le Centre Georges Pompidou expose les Combines (1953-1964) de Robert Rauschenberg (né en

1925).

J'ai découvert Robert Rauschenberg grâce à Claude Simon, qui dans les Corps

conducteurs évoque notamment Charlene (1954, ci-dessus) et

Canyon (1959).

J'aime l'alchimie (intime et universelle, signifiante et énigmatique) qui

réunit dans ses « combinaisons » des reproductions de Piero della

Francesca ou Hokusai, les ailes d'Icare, des photographies d'actualité et la

chèvre tuée dans son enfance par son père.

J'aime aussi que le terme qu'il choisit pour désigner ses oeuvres -

« combines » - soit celui qui désigne alors dans son Texas natal une

machine agricole multifonction, du type moissonneuse-batteuse (où l'on retrouve

Claude Simon).

Quelques citations glanées sur les murs de l'exposition :

Si vous ne changez pas d'état d'esprit lorsque vous êtes face à un tableau que vous n'avez jamais vu, soit vous êtes sacrément entêté soit le tableau n'est pas très bon.

J’essaie de contrôler mes habitudes de voir, de les contrarier à la recherche d’une grande fraîcheur.

J’essaie de ne pas être familier avec ce que je fais.Un tableau ressemble davantage au monde réel s'il est réalisé avec des éléments du monde réel.

L'erreur c'est d'isoler la peinture, c'est de la classifier. J'ai employé des matériaux autres que la peinture, afin qu'on puisse voir les choses d'une manière neuve, fraîche.

Je les appelle « combines », c'est à dire œuvres combinées, combinaisons. Je veux ainsi éviter les catégories. Si j'avais appelé peintures ce que je fais, on m'aurait dit que c'étaient des sculptures, et si j'avais appelé cela des sculptures, on m'aurait dit qu'il s'agissait de bas reliefs ou de peintures.

Robert Rauschenberg, entretien avec André Parinaud (1961) dans Robert Rauschenberg, œuvres de 1949 à 1968 (Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1968, p. 723-726)

lundi 25 décembre 2006

Par cgat le lundi 25 décembre 2006, 22:45 - écrivains

Spécialement pour Berlol (!) encore un peu de « péremptoire » debordien :

12. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et

inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui

est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation

passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique,

par son monopole de l'apparence.

13. Le caractère fondamentalement tautologique du spectacle découle du simple

fait que ses moyens sont en même temps son but. Il est le soleil qui ne se

couche jamais sur l'empire de la passivité moderne. Il recouvre toute la

surface du monde et baigne indéfiniment dans sa propre gloire.

(...)

69. Dans l'image de l'unification heureuse de la société par la consommation, la division réelle est seulement suspendue jusqu'au prochain non-accomplissement dans le consommable. Chaque produit particulier qui doit représenter l'espoir d'un raccourci fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation totale est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive. Mais comme dans le cas de la diffusion instantanée des modes de prénoms apparemment aristocratiques qui vont se trouver portés par presque tous les individus du même âge, l'objet dont on attend un pouvoir singulier n'a pu être proposé à la dévotion des masses que parce qu'il avait été tiré à un assez grand nombre d'exemplaires pour être consommé massivement. Le caractère prestigieux de ce produit quelconque ne lui vient que d'avoir été placé un moment au centre de la vie sociale, comme le mystère révélé de la finalité de la production. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu'il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà c'est un autre objet qui porte la justification du système et l'exigence d'être reconnu.

Guy Debord, La Société du spectacle (1967) (Gallimard, Folio, p. 20 et p. 63-64)

et quelques liens :

- La Société du spectacle (1967)

- Commentaires sur la Société du spectacle (1988)

- Cinq films de

Guy Debord

- Vincent Kaufmann, Guy

Debord (ADPF, 2003)

- Notice Guy

Debord (Wikipedia)

- Page Guy Debord (Revue des Ressources)

dimanche 24 décembre 2006

Par cgat le dimanche 24 décembre 2006, 23:59 - citations

154. Cette époque, qui se montre à elle-même son temps comme étant essentiellement le retour précipité de multiples festivités, est également une époque sans fête. Ce qui était, dans le temps cyclique, le moment de la participation d'une communauté à la dépense luxueuse de la vie, est impossible pour la société sans communauté et sans luxe. Quand ses pseudo-fêtes vulgarisées, parodies du dialogue et du don, incitent à un surplus de dépense économique, elles ne ramènent que la déception toujours compensée par la promesse d'une déception nouvelle. Le temps de la survie moderne doit, dans le spectacle, se vanter d'autant plus hautement que sa valeur d'usage s'est réduite. La réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps.

Guy Debord, La Société du spectacle (1967) (Gallimard, Folio, p. 154)

samedi 23 décembre 2006

Par cgat le samedi 23 décembre 2006, 00:01 - blogs et internet

Je suis habité ; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus me parlent. Parfois, j'éprouve une gêne comme si j'étais étranger. Ils font à présent toute une société et il vient de m'arriver que je ne m'entends plus moi-même.

Henri Michaux, Qui je fus, Gallimard, Poésie, p. 173

Une nouvelle expérience d'écriture partagée à signaler dans la galaxie foisonnante des sites crées par François Bon : Les pseudos Michaux. Chacun y est invité à prendre comme pseudo le nom d'un personnage de Michaux et à proposer textes, études, réflexions, actualité et liens. À suivre de près ...

vendredi 22 décembre 2006

Par cgat le vendredi 22 décembre 2006, 01:02 - écrivains

Chaque fois que je reçois dans ma boîte mail le feuilleton offert actuellement par les éditions POL (après Winckler, Camille Laurens, Jacques Jouet, etc.) j'ai envie d'en parler, tant les dessins de François Matton sont poétiques, énigmatiques et émouvants. De plus, dans sa notice biographique (POL), on lit :

Vivant de peu, se contentant d’un rien, son existence frappe par son absence totale de faits remarquables : aucun voyage à l’étranger, aucune aventure amoureuse, aucune rencontre fondatrice, aucune ambition sociale, nulle tentative de sortir de l’ordinaire. (...)

Mis à part de fréquentes promenades non loin de chez lui, son principal plaisir consiste à rester seul dans son appartement à ne rien faire. Il a d’ailleurs pour cela une disposition qui, pour le coup, semble exceptionnelle. C’est un peu comme si ne rien faire coïncidait chez lui avec le plus grand sentiment d’être.

Être quoi ? Essentiellement rien – et c’est de cela qu’il tire sa joie. (...)

(« Même pas vrai ! »)

En outre il a publié jadis un recueil intitulé Lignes de fuite (Dumerchez, 1999) !

On peut consulter aussi en ligne son site et surtout son intéressant blog à dessin.

mercredi 20 décembre 2006

Par cgat le mercredi 20 décembre 2006, 01:58 - citations

( (...) quelque chose pour être écrit — ou décrit — en latin, à l'aide de ces mots latins, non pas crus, impudiques, mais, semble-t-il, spécialement conçus et forgés pour le bronze, les pierres maçonnées des arcs de triomphe, des aqueducs, des monuments, les rangées de mots elles-mêmes comme maçonnées, elles-mêmes semblables à d'indestructibles murailles destinées à durer plus longtemps que le temps même, avec la compacte succession de leurs lettres taillées en forme de coins, de cubes, de poutres, serrées, ajustées sans ponctuation, majuscule, ni le moindre interstice, à la façon de ces murs construits sans mortier, les mots se commandant les uns les autres, ajustés aussi par cette syntaxe impérieuse inventée sans doute en prévision des mutilations futures et à seule fin de pouvoir être reconstitués mille ou deux mille ans plus tard, après avoir été dispersés, oubliés, enterrés, recouverts de ronces, submergés et redécouverts, épelés par la main des bergers qui suit du doigt sur le marbre du fronton dans l'herbe folle de la verte Arcadie, récités, ânonnés par les futures générations de cancres aux doigts tachés d'encre, cherchant, le feu aux joues (dans les dictionnaires tachés d'encre, aux pages cornées, à la reliure démantibulée, rafistolés, rapiécés, recouverts de papier d'emballage bleu ou beige et où des générations successives de grands frères ont déjà cherché avant eux — sorte de Bibles de la connaissance, transmises de mains en mains, et sur la page de garde desquelles les noms successifs des possesseurs s'alignent, s'étagent, maladroitement calligraphiés en des encres jaunies), cherchant les vieux, les indestructibles mots latins (matrone, mentule, menstrues), les lèvres tachées de violet mordillant le porte-plume rongé comme si, avec l'encre qui les souille, elles suçaient sans comprendre le lait, le principe, non pas même d'une civilisation, de la poussiéreuse culture aux inutiles et poussiéreux bouquins, mais de la vie même),

Claude Simon, L'Herbe (Minuit, 1958, p. 129-131)

mardi 19 décembre 2006

Par cgat le mardi 19 décembre 2006, 00:29 - blogs et internet

« L'oubli et la mémoire sont également inventifs. »

Jorge Luis Borges (« L'autre duel », Le rapport de Brodie, 1972, Gallimard, Folio, p.102)

Pour Frédérique Roussel, internet a trop de mémoire, pour Hubert Guillaud il n'en a pas assez : accéder à la faculté d'oublier est peut-être le signe d'une maturité et d'un début d'intelligence pour le cerveau global ? ou bien n'est-ce là que de l'anthropomorphisme benêt ?

Et, pour remplir les lacunes de la fresque, une mémoire patrimoniale de la Toile commence à prendre forme, dont la collecte sera confiée à un robot, pas encore très intelligent mais qui devrait le devenir de plus en plus, et dont le petit nom est Heritrix.

lundi 18 décembre 2006

Par cgat le lundi 18 décembre 2006, 11:22 - citations

Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire, et laissons l'entendement et la conscience vuide. Tout ainsi que les oyseaux vont quelquefois à la queste du grain, et le portent au bec sans le taster, pour en faire bechée à leurs petits : ainsi nos pedantes vont pillotans la science dans les livres, et ne la logent qu'au bout de leurs lèvres, pour la dégorger seulement, et mettre au vent.

C'est merveille combien proprement la sottise se loge sur mon exemple. Est-ce pas faire de mesme, ce que je fay en la plus part de cette composition ? Je m'en vay escornifflant par-cy par-là, des livres, les sentences qui me plaisent ; non pour les garder (car je n'ay point de gardoire) mais pour les transporter en cettuy-cy ; où, à vray dire, elles ne sont non plus miennes, qu'en leur premiere place. Nous ne sommes, ce croy-je, sçavants, que de la science présente : non de la passée, aussi peu que de la future.

Michel de Montaigne (Essais, Livre I, 24. « Du pédantisme

»)

La Page de Trismegiste offre une version en ligne des Essais, d'après

l'édition de 1595.

dimanche 17 décembre 2006

Par cgat le dimanche 17 décembre 2006, 01:39 - citations

Juste pour l'aphorisme-titre de ce recueil de Jean-Michel Ribes calligraphiés par Stéphane Trapier (Xavier Barral, 2006) !

vendredi 15 décembre 2006

Par cgat le vendredi 15 décembre 2006, 00:11 - blogs et internet

Inventaire/Invention, l'irremplaçable « pôle (multimedia) de création littéraire » fondé en octobre 1999 par Patrick Cahuzac, a refondu sa présentation et sa maquette, mais offre un contenu de plus en plus riche à lire, à voir, à écouter.

Les petits livres d'Inventaire/Invention sont disponibles en ligne et pourtant très souvent leur qualité donne envie de les acheter (pour ne prendre qu'un exemple, ce texte un peu ancien mais que j'aime beaucoup de Tanguy Viel, Maladie).

Dans la revue, en ce moment, un bel article de Pascal Gibourg, « Souffle un vent imbécile », sur Stupidity d'Avital Ronell, et un intéressant entretien de Florine Leplâtre avec Éric Chevillard.

Enfin de Leslie Kaplan (à qui j'emprunte le titre de ce post, qui est le titre générique de plusieurs de ses romans, publiés chez POL) on peut lire là « L'enfert est vert », « Les mots, qu'est-ce que c'est ? », « Consommation » et une page autour de sa résidence aux Lilas.

jeudi 14 décembre 2006

Par cgat le jeudi 14 décembre 2006, 00:15 - édition

quelques mauvaises (et moins mauvaises) nouvelles glânées ici et là :

::: j'apprends par François Bon le dépôt de bilan des éditions Farrago.

::: dans son décidément précieux tiers livre, également, exactement ce que j'aurais envie de dire concernant les gesticulations publicitaires et anglophones du web 3 de Loïc Le Meur.

::: quant au héros politique d'icelui, il trouve, nous raconte Pierre Assouline, que la Princesse de Clèves est un mauvais livre.

vivement le web 4, donc ! à moins qu'il ne faille regretter le web 0.0 d'antant ...

::: David Foenkinos, au moins, n'hésite pas à avouer avec humour son étonnement de bloggeur néophyte :

Avant que Livres Hebdo ne me propose de tenir cette parodie de blog, je n’avais qu’une vague idée de ce qu’il s’agissait. En professionnel reconnu de tous, j’ai surfé sur la toile ces derniers jours pour lire d’autres blogs. Personnellement, j’ai beaucoup de mal à lire sur une page web. Alors pourquoi suis-je en train d’écrire quelque chose que je serai le dernier à lire ? Réponse : parce qu’on me l’a demandé, et que je suis un garçon gentil et obéissant. Pour finir de m’achever, j’ai lu qu’il existait, actuellement en France, un million de blogs. Il y a de quoi se sentir petit dans ce million. C’est sûrement la leçon principale qu’on peut en tirer : faire un blog, c’est comprendre ce que doit ressentir un chinois. Mais je trouve un point positif à tout ça : quand on sort un livre à la rentrée littéraire, on se retrouve au milieu de 600 livres. Alors franchement, lors de ma prochaine publication à la rentrée, je pourrai hausser les épaules en disant : « Même pas peur. Moi, Monsieur, je fais un blog au milieu d’un million de blogueurs, alors c’est pas une petite rentrée de rien du tout qui va me faire peur… oui, Monsieur » (j’aime bien m’adresser à un Monsieur imaginaire quand je tente de faire le fier). >

::: et de son billet je ricoche vers le site du Figaro littéraire, qui proposait le 30 novembre dernier un bilan de la rentrée littéraire : la page intitulée « L'inaperçu » est consacrée à un premier roman (il s'agit de Terrasse de Marie Ferran, publié au Seuil, mais ce n'est hélas très probablement qu'un exemple parmi pas mal d'autres) dont on a fort peu parlé et dont seulement 150 exemplaires ont été vendus.

post scriptum : sur l'état sinistré de l'édition française, Chloé Delaume publie un billet décapant, plein de rage et d'anathème, que je vous engage à lire d'urgence.

« billets précédents - page 51 de 57 - billets suivants »