La littérature, en fin de compte, ça doit être quelque chose comme l'ultime

possibilité de jeu offerte, la dernière chance de fuite.

J.-M.-G Le Clézio, Le Livre des fuites (Gallimard, 1969, p. 41)

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

dimanche 23 mars 2008

Par cgat le dimanche 23 mars 2008, 00:10

La littérature, en fin de compte, ça doit être quelque chose comme l'ultime

possibilité de jeu offerte, la dernière chance de fuite.

J.-M.-G Le Clézio, Le Livre des fuites (Gallimard, 1969, p. 41)

dimanche 16 mars 2008

Par cgat le dimanche 16 mars 2008, 02:19

Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient

- le mot n’est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont

droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit

humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car

l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare,

doivent passer avant nous.

Victor Hugo, « Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878 »

lundi 3 mars 2008

Par cgat le lundi 3 mars 2008, 02:16

L'objet de ce livre n'est pas exactement le vide, ce serait plutôt ce qu'il y a

autour, ou dedans (cf. fig. 1). Mais enfin, au départ, il n'y a pas

grand-chose : du rien, de l'impalpable, du pratiquement immatériel :

de l'étendue, de l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de nous, ce au milieu de

quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l'espace alentour.

L'espace. Pas tellement les espaces infinis, ceux dont le mutisme, à force de

se prolonger, finit par déclencher quelque chose qui ressemble à de la peur, ni

même les déjà presque domestiqués espaces interplanétaires, intersidéraux ou

intergalactiques, mais des espaces beaucoup plus proches, du moins en

principe : les villes, par exemple, ou bien les campagnes ou bien les

couloirs du métropolitain, ou bien un jardin public.

Nous vivons dans l'espace, dans ces espaces, dans ces villes, dans ces

campagnes, dans ces couloirs, dans ces jardins. Cela nous semble évident.

Peut-être cela devrait-il être effectivement évident. Mais cela n'est pas

évident, cela ne va pas de soi. C'est réel, évidemment, et par conséquent,

c'est vraisemblablement rationnel. On peut toucher. On peut même se laisser

aller à rêver. Rien, par exemple, ne nous empêche de concevoir des choses qui

ne seraient ni des villes ni des campagnes (ni des banlieues), ou bien des

couloirs de métropolitain qui seraient en même temps des jardins. Rien ne nous

interdit non plus d'imaginer un métro en pleine campagne (j'ai même déjà vu une

publicité sur ce thème mais - comment dire ? - c'était une campagne

publicitaire). Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à une époque sans doute

trop lointaine pour qu'aucun d'entre nous en ait gardé un souvenir un tant soit

peu précis, il n'y avait rien de tout ça : ni couloirs, ni jardins, ni

villes, ni campagnes. Le problème n'est pas tellement de savoir comment on en

est arrivé là, mais simplement de reconnaître qu'on en est arrivé là, qu'on en

est là : il n'y a pas un espace, un bel espace, un bel espace alentour, un

bel espace tout autour de nous, il y a plein de petits bouts d'espaces, et l'un

de ces bouts est un couloir de métropolitain, et un autre de ces bouts est un

jardin public ; un autre (ici, tout de suite, on entre dans des espaces

beaucoup plus particularisés), de taille plutôt modeste à l'origine, a atteint

des dimensions assez colossales et est devenu Paris, cependant qu'un espace

voisin, pas forcément moins doué au départ, s'est contenté de rester Pontoise.

Un autre encore, beaucoup plus gros, et vaguement hexagonal, a été entouré d'un

gros pointillé (d'innombrables événements, dont certains particulièrement

graves, ont eu pour seule raison d'être le tracé de ce pointillé) et il a été

décidé que tout ce qui se trouvait à l'intérieur du pointillé serait colorié en

violet et s'appellerait France, alors que tout ce qui se trouvait à l'extérieur

du pointillé serait colorié d'une façon différente (mais, à l'extérieur dudit

hexagone, on ne tenait pas du tout à être uniformément colorié : tel

morceau d'espace voulait sa couleur, et tel autre en voulait une autre, d'où le

fameux problème topologique des quatre couleurs, non encore résolu à ce jour)

et s'appellerait autrement (en fait, pendant pas mal d'années, on a beaucoup

insisté pour colorier en violet - et du même coup appeler France - des morceaux

d'espace qui n'appartenaient pas au susdit hexagone, et souvent même en étaient

fort éloignés, mais, en général, ça a beaucoup moins bien tenu).

Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y en a

aujourd'hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous les usages et pour

toutes les fonctions. Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant

le plus possible de ne pas se cogner.

Georges Perec, « avant-propos » d'Espèces d’espaces (Galilée, 1974, p. 13-14)

samedi 1 mars 2008

Par cgat le samedi 1 mars 2008, 00:26

L'emplacement nécessaire aux bibliothèques sera une question de plus en plus difficile à résoudre à une époque où le rapetissement général des choses et des hommes atteint tout, jusqu'à leurs habitations. De Paris, les grands hôtels, les grands appartements seront tôt ou tard démolis ; il n'y aura bientôt plus de fortunes en harmonie avec les constructions de nos pères. Quelle honte pour notre époque de fabriquer des livres sans durée !

mardi 26 février 2008

Par cgat le mardi 26 février 2008, 01:01

Notre souverain n’aime pas déléguer. Il abat lui-même la besogne de ses ministres et de son bouffon.

Éric Chevillard, L’autofictif, 131

vendredi 22 février 2008

Par cgat le vendredi 22 février 2008, 00:56

À l’interieur de ce groupe qu'on appelle le « Nouveau Roman », il y avait un théoricien extrêmement rigoureux et un peu stalinien, Jean Ricardou, qui récusait toute idée de référent. Il le faisait avec une grande violence et une très grande conviction. C'était fort séduisant. Les écrivains plus âgés, Claude Simon, Nathalie Sarraute et moi-même, avions des notions beaucoup plus flottantes sur le référent. Nous pouvions aller assez loin dans la direction indiquée par Ricardou, mais nous le faisions toujours avec un certain humour, avec une espèce de sourire en coin. Donc, dans les années 60, la grande évacuation des notions d'auteur et d'expérience vécue a été la source d'amicales disputes, en particulier dans les colloques de Cerisy, celui sur le Nouveau Roman en général, celui sur Simon, celui sur moi-même. Ricardou, simplifiant à l'extrême dans son propre sens, disait : « Tout vient du travail, un travail à partir de rien. » C'était une idée plaisante : le texte est le résultat d'un travail, mais ce n'est pas un travail sur quelque chose, c'est un travail sur rien. Ricardou lui-même avait prétendu, dès ce moment-là, faire toute son œuvre à partir des douze lettres de son propre nom, auquel il joignait quelquefois le nom de la maison d'édition, et tout le reste était le résultat d'une série d'opérations formelles définies par lui-même. Il avait pris comme sujet privilégié de ses études un très grand écrivain : Claude Simon. Celui-ci s'alignait volontiers, en paroles, sur les théories ricardoliennes les plus démentes, dans une sorte de terreur muette, comme s'il avait peur lui-même de signaler des référents possibles. C'était très drôle pour certains de ses livres dont il nous avait montré auparavant les origines référentielles, qui étaient des photographies, des lettres, des histoires de famille ou des objets qu'il avait conservés et qu'il pouvait produire. Évidemment, quand Simon s'alignait ensuite complètement sur l'idée que tout cela résultait de son propre travail scriptural sur du rien, il y avait là comme un hiatus, une contradiction essentielle et, à mon avis, extrêmement intéressante. Je ne pense pas qu'on puisse être d'un côté ou de l'autre, on peut simplement être dans le cœur de ce problème : il y a tout un ensemble d'idées contradictoires, toute une problématique concernant le référent et l'expérience vécue. Bien entendu, la solution qui avait été adoptée dans ces colloques était celle du dialogue : Ricardou affirmait quelque chose et moi je disais volontiers le contraire, ce qui en somme rétablissait l'espèce de dialectique nécessaire entre les deux pôles.

Alain Robbe-Grillet, « Je n’ai jamais parlé d'autre chose que moi ».

Transcription d'une conférence donnée au séminaire de l'ITEM sur

« L’Auteur et le manuscrit », en juin 1986.

Reprise dans Le Voyageur. Textes, causeries et entretiens (1947-2001)

(Textes réunis par Olivier Corpet, Christian Bourgois, 2001, p. 247-248)

jeudi 21 février 2008

Par cgat le jeudi 21 février 2008, 02:33

Par ailleurs, quelques années plus tôt, au cours d'un colloque sur le roman, la divulgation de cette lettre par S. avait suscité un autre genre d’émotion (d’alarme ?) : S. n'avait-il pas enfreint les principes de base d'un certain mouvement littéraire ? En rendant public un tel document, S. ne contrevenait- il pas aux théories dont se réclamaient les adeptes de ce mouvement ? Ne s'excluait-il pas ainsi lui-même de la communauté de pensée qui présidait aux recherches du groupe ? En montrant comment un texte doit être construit à partir des seules combinaisons qu'offre la langue ne se référant qu'à elle-même, Raymond Roussel n'avait-il pas ouvert (prescrit) au roman une voie dont on ne pouvait s’écarter sans retomber dans les erreurs (l’ornière) d'un naturalisme vulgaire ? Était-ce bien ici la place de S., attendu le lendemain, et l'invitation qui lui avait été faite n’avait-elle pas été lancée à la légère ? Convenait-il de l'accueillir en tant que membre de la communauté ou plutôt de le considérer comme un occasionnel et douteux « compagnon de route » ? Ne fallait-il pas en finir avec cette équivoque ?

Comme en témoigne la bande enregistrée des débats dont la transcription fut publiée par la suite, ces questions donnèrent lieu à une intéressante discussion :

Une participante : ...si on lit « La bataille de Pharsale » ou « La route des Flandres », il y a des séquences qui suggèrent quelque chose de réel, même si ensuite, évidemment, elles ne prennent leur signification profonde et ne fonctionnent que par rapport à d'autres à l'intérieur du livre. Or, C.S. lui-même, qui sera bientôt parmi nous, m’a montré un jour une lettre qu’il a reçue d'un vieil officier de cavalerie ayant subi la défaite de 40 et disant à propos de « La route des Flandres » : « Comment est-ce possible ? Comment avez-vous pu voir ça ? C'est exactement ce que j’ai vécu ! » Ainsi, non seulement il y a illusion représentative mais même, dans certains cas, elle peut être carrément confirmée par une référence.

J.R. : Il me semblait que le diable, dont vous vous faites l'avocat, était tout de même plus malin... (Rires). S’agissant de théorie, les lettres d'un officier de cavalerie, je dois avouer qu’elles m'importent assez peu. (...)

A. R.-G. : Mais, R... et les billets de banque, dont C.S. lui-même a donné ici les photographies...

J.R. : Nous savons tous que l'une des illusions majeures dont la lecture doit se défaire est l'illusion de la projection (...) Il n'est donc nullement curieux qu'un ancien officier de cavalerie se projette dans « La route des Flandres ». (...) Il y a deux manières : éliminer la dimension littérale (ici par une projection qui remplace le texte par des souvenirs fantasmés) et se laisser fasciner par une prétendue « vie même » ; éliminer la dimension référentielle (illusion pratiquement plus rare car elle est à contre-courant de l’idéologie régnante) et se laisser fasciner par la pure matérialité d'un ensemble ordonné de lettres. La première serait l’illusion référentielle ; la seconde l’illusion littérale.

La participante : Mais alors, je suis tout à fait d’accord avec vous...

J.R. : Permettez-moi de ne pas l'être tout à fait, moi, en revanche : il y a entre nous, à moins d'une bien rapide volte-face de votre part, un certain officier de cavalerie au témoignage duquel nous n'attachons pas la même importance. Je n’ignore pas que ce problème est délicat et R.-G. a eu raison de le faire rebondir avec les photographies. Ce qui est donné par S., ce sont les référents de la fiction : cela ne veut nullement dire que la fiction obtenue par le texte est l’équivalent du référent donné à titre documentaire.

A. R.-G. : Nous sommes d’accord avec vous, en réalité, R. À chaque fois qu’on vous tend des « pièges » comme celui-là, c’est pour vous faire préciser le problème : personnellement, je trouve en effet que, comme vous l'avez fait remarquer un peu plus tôt, chacun d'entre nous est soumis à des tentations vers un certain passé référentialiste et que C.S., parmi nous, est le seul qui a éprouvé le besoin de laisser afficher au mur le billet de banque référent. (...)

Un intervenant : Je voudrais préciser que le référent du texte de C.S. est en partie le billet de banque, mais en partie seulement. Il est en partie, également, le référent du signe qu’est le billet de banque. Il y a dans le texte une sorte de confusion qui s'établit entre le référent du billet de banque et le billet de banque en tant que référent. Le résultat, je crois, ce n'est pas de valoriser le référent mais au contraire de le dévaloriser.

A. R.-G. : Il n'en reste pas moins que C.S. nous donne constamment ses référents. (...) Donc, il faut bien croire que S. accorde aux référents une importance supérieure à celle que font les autres romanciers de cette réunion.

Claude Simon, Le Jardin des plantes (Minuit, 1997, p. 355-358, les (…) sont dans le texte)

post-scriptum : on me suggère de préciser plus clairement qu'en lien que J.R. ne sort pas de l' « univers impitoyaaable » de Dallas, mais qu'il s'agit de Jean Ricardou, que l'on peut, grâce à l'INA, revoir sur le plateau enfumé d'Apostrophes en avril 1978.

vendredi 15 février 2008

Par cgat le vendredi 15 février 2008, 01:10

Chacun est extraordinaire. Il est seul à s'en apercevoir. Découragement ! Enfin, il finit par s'y faire... puisque personne d'autre que lui ne le remarque.

Mais voilà que dix, quinze ans passent et quelqu'un d'autre, également, le trouve extraordinaire. Merveille. Être aimé. Et l'autre aussi, comme c'est étrange, justement l'autre aussi est extraordinaire, unique, vraiment unique. On n'eût pu l'imaginer... et elle est, naturellement, belle, mais surtout unique, unique.

Amour ! Il est soulagé du poids de sa personne, du poids de sa vie, de ses journées, de ses occupations et soulagé de la propriété à la fin lassante de sa personne.

Quelle merveille ! Qu'est-ce qui ne va pas arriver ? Plus rien n'est impossible. Il atteint sans effort le haut du monde.

………………………………

Dans la suite, tout d'un coup, ce poète souvent doit apprendre beaucoup de prose ...

Henri Michaux, « Observations » (1950), Passages (Gallimard, 1963, Tel, p. 98-99)

mercredi 13 février 2008

Par cgat le mercredi 13 février 2008, 12:12

Le travail c'est la santé

Rien faire c'est la conserver

Les prisonniers du boulot

N' font pas de vieux os.

Le travail c'est la santé. 1965

Paroles : Maurice Pon. Musique : Henri Salvador

Par cgat le mercredi 13 février 2008, 00:21

Mieux : il faut restituer la vertu de sa source surréaliste à I' expression « changer la vie ». Vouloir changer la vie, ce n'est pas seulement permettre à la vie de résister à l’asphyxie des contraintes, solitudes et servitudes, c’est aussi permettre à la vie d’exprimer ses qualités poétiques en empêchant l’envahissement gris de la prose. Hölderlin disait que l'homme habite poétiquement la Terre. Il faut complexifier sa parole et dire : prosaïquement et poétiquement l'homme habite la Terre. La vie humaine est tissée de prose et de poésie. La vie prosaïque est faite de tâches pratiques, utilitaires, techniques, rationnelles, empiriques. La poésie - définie anthropologiquement et non plus seulement littérairement - est une façon de vivre dans la participation, l'amour, la jouissance, la ferveur, l'admiration, la communion, I'exaltation, le rite, la fête, l'ivresse, la danse, le chant, la musique, la liesse, et elle culmine en extase. L'état poétique est l'état « second » qui existentiellement est toujours premier.

L'état prosaïque et l'état poétique sont nos deux polarités, nécessaires l’une à l'autre : s'il n'y avait pas de prose, il n'y aurait pas de poésie. L'un nous met en situation utilitaire et fonctionnelle, et sa finalité est utilitaire et fonctionnelle. L'autre peut être lié à des finalités amoureuses ou fraternitaires, mais il a aussi sa finalité propre en soi-même. Vivre poétiquement, c'est vivre pour vivre. Il est vain de rêver d'un état poétique permanent, lequel, du reste, s'affadirait de lui-même, et risquerait de ressusciter d'une autre façon les illusions du salut terrestre. Nous sommes voués à la complémentarité et à I’alternance poésie/prose.

Nous avons vitalement besoin de prose, puisque les activités prosaïques nous font survivre. Mais aujourd’hui, sur Terre, les humains passent la plus grande partie de leur temps soit à survivre, soit à vivre de façon machinale. En cette fin de millénaire, l'hyperprose a progressé, avec l'invasion de la logique de la machine artificielle sur tous les secteurs de la vie, l'hypertrophie du monde techno bureaucratique, les débordements du temps, à la fois chronométrisé, surchargé et stressé, aux dépens du temps naturel de chacun. La trahison et l'effondrement de l'espoir poétique de Ia Révolution ont répandu une grande nappe de prose sur le monde. Tandis qu’un peu partout, sur les ruines de la promesse poétique de changer la vie, les ressourcements ethniques et religieux s'efforcent de régénérer les poésies de la participation communautaire, la prose de l'éconocratisme et du technocratisme triomphe dans le monde occidental ; pour un temps, sans doute, mais c'est le temps de notre présent.

Dans ces conditions, l'invasion de l’hyperprose nécessite une contre-offensive puissante de poésie, qui elle-même irait de pair avec la renaissance fraternitaire. Or, si elle ne doit plus assumer le rêve d'éliminer la prose du monde en réalisant le bonheur sur Terre, la politique ne doit pas s'enfermer dans la prosaïté. C’est dire que la politique n'a pas pour seule visée la « société industrielle évoluée », la « société post-industrielle » ou le « progrès technique ». La politique de civilisation nécessite la pleine conscience des besoins poétiques de l’être humain.

La « vraie vie est absente » là où il n'y a plus que prose. La notion de travail correspond à la prosaïsation des occupations productrices. La notion de travail devrait dépérir au profit de la notion d'activité, laquelle combine l’intérêt, l'engagement subjectif, la passion, voire la créativité, c'est-à-dire la qualité poétique : ainsi les activités politiques, culturelles, artistiques, solidaires ont toutes une dimension poétique. Étant donné quel les robots et ordinateurs chassent les emplois humains, que les nouvelles technologies créent moins d'emplois qu'elles n'en détruisent, la révolution technologique en cours doit inciter à la réduction continue du travail au profit d'activités civiques, d'activités culturelles, de la vie personnelle. L'abaissement de la durée de travail à trente heures permettrait de reconstituer une vie familiale et une vie privée. La diminution du travail mécanisé, parcellaire, chronométrisé au profit d'activités responsables et ingénieuses, apparaîtra de plus en plus nécessaire au cours du développement d'une politique de civilisation, mais elle nécessitera une révolution dans la logique qui gouverne nos sociétés, et cette révolution ne peut se faire dans un seul pays. Elle concerne l'ensemble des pays techniquement développés, et ce serait à l'Union européenne d'en prendre l'initiative... De toute façon, la politique de civilisation doit inscrire dans sa perspective historique la transformation du travail en activité, en même temps que la diminution de l'activisme. Elle introduirait dans la vie une part de farniente (la « paresse » au sens de Lafargue) et de méditation.

Edgar Morin, Pour une politique de civilisation (Arléa, 2002, Arléa poche, 2008, p. 50-53)

mardi 12 février 2008

Par cgat le mardi 12 février 2008, 02:26

Supposez les pensées, des ballons, l’anxieux s’y couperait encore.

Henri Michaux, « Tranches de savoir », Face aux verrous (1954, Gallimard Poésie, p. 57)

lundi 11 février 2008

Par cgat le lundi 11 février 2008, 00:11

Ma vie : traîner un landau sous l’eau. Les nés-fatigués me comprendront.

Henri Michaux, « Tranches de savoir », Face aux verrous (1954, Gallimard Poésie, p. 47)

dimanche 10 février 2008

Par cgat le dimanche 10 février 2008, 00:16

Sécurité

Une longue file d'hommes et de femmes, dépouillés de leurs vêtements, piétinent, refroidis et mal à l'aise, attendant de passer l'un après l'autre sous un portique de métal. De temps à autre, un grelot féroce retentit, et les malheureux sont contraints de retirer une autre pièce de leur vêtement, ceinture, montre, collier. C'est souvent le téléphone, l'alliance et les clefs qu'on leur demande de déposer. En chemise et les pieds nus, ces vaincus, ces soumis, ces sujets subjugués sont les Bourgeois de Calais d'un nouvel ordre du monde.

Mais de quel dieu du ciel, de quelle puissance ouranienne sont-ils les prisonniers ? Chacun, ayant enfin convaincu les autorités qu'il est inoffensif et désarmé, attend le geste qui, en lui redonnant son statut de citoyen, l'autorisera à remettre ses chaussures et renfiler ses vêtements. Alors sera-t-il admis à s'engouffrer dans un long boyau noir, avant qu'un grand oiseau d'argent ne le ravisse dans les airs. Ces diableries médiévales ont lieu dans le décor futuriste d'un grand aéroport.

Jean Clair, Journal atrabilaire (Gallimard, 2006, Folio, 2008, p. 138-139)

samedi 9 février 2008

Par cgat le samedi 9 février 2008, 01:14

Si lire le journal est la prière de l'homme moderne, écrire un journal est un acte de foi d'un ordre supérieur. On ne se contente pas de se mettre à l'écoute des autres pour se couler paresseusement dans le flot de l'Histoire. On se met à l'écoute attentive de soi pour s'en écarter, nager à contre-courant. On parie que la vie d'un individu, si banale et monotone, si pauvre soit-elle, touche, par sa simplicité même, à l'éternité. (p. 147)

Justification, peut-être, de ce journal, cette réflexion de Julien Green : « Le secret, c’est d’écrire n’importe quoi, parce que lorsqu’on écrit n’importe quoi, on commence à dire les choses les plus importantes. » (p. 226)

Jean Clair, Journal atrabilaire (Gallimard, 2006, Folio, 2008)

Le gros homme (Big man, 2000) de la couverture est celui de Ron Mueck, sur lequel se refermait la belle exposition Mélancolie. Génie et folie en Occident (2005), conçue par Jean Clair.

mercredi 6 février 2008

Par cgat le mercredi 6 février 2008, 00:37

Le tout était surtout pour moi une affaire d’hygiène ; Il faut se purger du vice naturel d’idolâtrie et d’imitation. Et au lieu de faire sournoisement du Michelet ou du Goncourt en signant (ici les noms de tels ou tels de nos contemporains les plus aimables), d’en faire ouvertement sous forme de pastiches, pour redescendre à ne plus être que Marcel Proust quand j’écris mes romans.

Marcel Proust, Lettre à Ramon Fernandez, 1919, citée dans Contre Sainte-Beuve (Gallimard, Pléiade, 1971, p. 690)

Aussi, pour ce qui concerne l'intoxication flaubertienne, je ne saurais trop recommander aux écrivains la vertu purgative, exorcisante, du pastiche. Quand on vient de finir un livre, non seulement on voudrait continuer à vivre avec ses personnages, avec Mme de Beauséant, avec Frédéric Moreau, mais encore notre voix intérieure qui a été disciplinée pendant tout la durée de la lecture à suivre le rythme d'un Balzac, d'un Flaubert, voudrait continuer à parler comme eux. Il faut la laisser faire un moment, laisser la pédale prolonger le son, c'est-à-dire faire un pastiche volontaire, pour pouvoir après cela redevenir original, ne pas faire toute sa vie du pastiche involontaire. Le pastiche volontaire, c'est de façon toute spontanée qu'on le fait ; on pense bien que quand j'ai écrit un pastiche, détestable d'ailleurs, de Flaubert, je ne m'étais pas demandé si le chant que j'entendais en moi tenait à la répétition des imparfaits ou des participes présents. Sans cela je j'aurais jamais pu le transcrire. C'est un travail inverse que j'ai accompli aujourd'hui en cherchant à noter à la hâte ces quelques particularités du style de Flaubert. Notre esprit n'est jamais satisfait s'il n'a pu donner une claire analyse de ce qu'il avait d'abord inconsciemment produit, ou une récréation vivante de ce qu'il avait d'abord patiemment analysé. Je ne me lasserais pas de faire remarquer les mérites, aujourd'hui si contestés, de Flaubert. L'un de ceux qui me touchent le plus parce que j'y retrouve l'aboutissement de modestes recherches que j'ai faites, est qu'il sait donner avec maîtrise l'impression du Temps. À mon avis la chose la plus belle de L'Éducation sentimentale, ce n'est pas une phrase, mais un blanc. Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric Moreau. Frédéric voit un agent marcher avec son épée sur un insurgé qui tombe mort. « Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal ! » Ici un « blanc » et, sans l'ombre d'une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d'heure, des années, des décades (je reprends les derniers mots que j'ai cités, pour montrer cet extraordinaire changement de vitesse, sans préparation) :

« Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal.« Il voyagea. Il connut le mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, etc. Il revint.

« Il fréquenta le monde, etc.

« Vers la fin de l'année 1867 », etc.Sans doute, dans Balzac, nous avons bien souvent : « En 1817, les Séchard étaient » etc. Mais chez lui ces changements de temps ont un caractère actif ou documentaire. Flaubert le premier se débarrasse du parasitisme des anecdotes et des scories de l'histoire. Le premier, il les met en musique.

Marcel Proust, « À

propos du « style » de Flaubert », La Nouvelle Revue

Française, 1er janvier 1920

Repris dans Contre Sainte-Beuve (Gallimard, Pléiade, 1971, p.

594-595)

mardi 29 janvier 2008

Par cgat le mardi 29 janvier 2008, 00:23

Pour avoir vécu quelques centaines de pages dans la tête de Laurent Dahl, personnage d’Éric Reinhardt dans Cendrillon, j’ai l’impression de comprendre (un peu) ce qu’a fait ce Jérôme Kerviel sur lequel les médias sont soudainement braqués :

Il cartonne. Il est très fort. Il a gagné 5 dolls cette année. - 5 dolls ? J'interroge David Pinkus. Qu'est-ce que c'est 5 dolls ? - Oui, pardon, 5 millions de dollars. - 5 millions de dollars ? Tu veux dire qu'il a gagné... que sa rémunération personnelle... cette année... - A été de 5 millions de dollars. - Tu veux dire que son activité de trader lui a rapporté, à lui personnellement, 5 millions de dollars ? Je suffoque. - Tu as l'air étonné. - Si je suis étonné ? Tu me demandes si je suis étonné ? Je n'ignorais pas que les traders gagnaient beaucoup d'argent. En revanche je n'avais pas imaginé qu'il s'agissait de sommes aussi faramineuses. À trente-deux ans. Des gens normaux. je veux dire : pas des industriels. Je veux dire: pas des créateurs. Je veux dire : pas des génies. J'avais toujours imaginé qu'il fallait être exceptionnel pour gagner énormément d'argent : avoir une idée fabuleuse, anticiper une tendance lourde, inventer quelque chose d'incroyable, créer une marque, posséder des usines, des magasins, etc. Mais pas s'asseoir chaque matin, titulaire d'un diplôme prestigieux, devant un écran d'ordinateur. - C'est la norme dans les hedge funds. Moi aussi j'ai gagné 5 millions de dollars cette année. Et ma femme également. Ça fait quatre ans qu'on gagne en moyenne 5 millions de dollars chacun. J'aurais besoin d'une vodka. Ils ont gagné tous les deux en quatre ans quarante millions de dollars ! Ces deux jeunes gens charmants, doués mais ordinaires, sans génie particulier, semblables dans leur profil à tant de gens que je connais, ils font fructifier quarante millions de dollars ! David Pinkus : Nets d'impôts cela va sans dire. - Nets d'impôts ? Pourquoi nets d'impôts ? - Les hedge funds sont off shorés. Les sommes que les hedge funds font fructifier sont off-shorées. Moi par exemple c'est aux îles Caïmans. Je ne perçois qu'un petit fixe en salaire sur lequel je paie des impôts. L'énorme majorité de ces 5 dolls est nette d'impôts. Je le regarde abasourdi. Ils ne paient pas d'impôts sur ces sommes monstrueuses ? Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur les profits que leur font faire les hedge funds ? Mais c'est rien ce qu'on gagne. Ton copain Steve Still, patron à New York d'un hedge fund de taille moyenne, il gagne en moyenne 60 dolls par an. Les patrons de hedge funds à New York ils gagnent facilement 150, 200, 350 dolls par an. Nous on n'est que des exécutants. Si on gagne 5 dolls par an, ce qui est négligeable par rapport aux sommes proprement colossales qui sont brassées, c'est que nos patrons et les investisseurs gagnent beaucoup plus ! Beaucoup beaucoup plus ! - Mais pourquoi vous continuez à travailler ? Vous pourriez vous la couler douce ! Et réaliser vos rêves les plus fous ! Je sens à son regard ardoise qui se rétracte que je viens de dire une énorme connerie : un commentaire de loser. Je le soupçonne de regretter les trois heures qu'il vient de consacrer à un individu si angélique qui finalement n'a rien compris. Tout ça pour en arriver là ? À ce commentaire imbécile ? Je rougis. Je me sens en cet instant comme un loser misérable. Ben oui... Je sais pas... c'est quand même beaucoup tout cet argent pour un jeune couple... Il me faudra d'autres rencontres avec des financiers pour enregistrer la chose suivante, qui est la vérité fondamentale de ce milieu, qui est la vérité fondamentale de la finance internationale et donc du monde tel qu'il se consolide : 1/ il existe toujours quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi, 2/ les gains des autres relativisent l'ampleur des tiens, 3/ dès lors ton objectif exclusif est de gagner toujours plus. - C'est comme une drogue. C'est aussi un plaisir. C'est le sens de notre activité. Tu sais que tu peux gagner davantage. Alors tu vas essayer de gagner davantage. Surtout quand tu vis au milieu de gens, amis, collègues, connaissances, surtout à Londres, qui gagnent dix fois plus que toi... En fait on ne fréquente que des gens de la finance. Et d'une certaine manière on ne peut plus faire autrement... - C'est-à-dire ? - Ben quand on part en vacances on loue un jet privé à trois couples et un palais avec vue sur la mer, domestiques, cuisiniers, femmes de chambre, etc. Mes copains qui sont restés dans l'industrie, qui imaginent des échangeurs routiers, ils ne peuvent pas suivre. - Je le conçois facilement... dis-je à David Pinkus. - Les inviter, financer leurs vacances, je l'ai fait plusieurs fois, je ne sais pas, c'est un peu gênant en fait. Moi David Pinkus il peut m'inviter quand il le souhaite à passer dix jours dans le plus grand palace de New York: coke, argent de poche, fêtes sublimes, costumes Dior, limousine avec chauffeur, compte ouvert dans les plus grands restaurants : j'accepte. C'est quand tu veux David Pinkus ! Fais-toi mécène et propulse un peu de merveilleux dans l'existence carcérale de l'écrivain ! J'ai envie de lui dire quelle est la somme que j'ai déclarée en 2004 sur le formulaire des impôts (car moi je paie des impôts !) : 50 000 euros. Ce qui, dans mon milieu, n'est pas rien. Je suis même fier d'être parvenu à engranger une telle somme (pour moi c'est proprement miraculeux) en écrivant un roman et en concevant des livres d'art en free-lance.

Éric Reinhardt, Cendrillon (Stock, 2007, p. 297-300)

dimanche 27 janvier 2008

Par cgat le dimanche 27 janvier 2008, 00:30

Je me couche toujours très tôt et fourbu, et cependant on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée.

Possible qu'on ne relève rien.

Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je puisse tenir bon jusqu'au soir, et que je ne sois pas obligé d'aller me coucher dès les quatre heures de l'après-midi.

Ce qui me fatigue ainsi ce sont mes interventions continuelles.

J'ai déjà dit que dans la rue je me battais avec tout le monde ; je gifle l'un, je prends les seins aux femmes, et me servant de mon pied comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du Métropolitain.

Quant aux livres, ils me harassent par-dessus tout. je ne laisse pas un mot dans son sens ni même dans sa forme.

Je l'attrape et, après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur.

Dans un chapitre vous avez tout de suite des milliers de phrases et il faut que je les sabote toutes. Cela m'est nécessaire.

Parfois, certains mots restent comme des tours. je dois m'y prendre à plusieurs reprises et, déjà bien avant dans mes dévastations, tout à coup au détour d'une idée, je revois cette tour. je ne l'avais donc pas assez abattue, je dois revenir en arrière et lui trouver son poison, et je passe ainsi un temps interminable.

Et le livre lu en entier, je me lamente, car je n'ai rien compris... naturellement. N'ai pu me grossir de rien. Je reste maigre et sec.

Je pensais, n'est-ce pas, que quand j'aurais tout détruit, j'aurais de l'équilibre. Possible. Mais cela tarde, cela tarde bien.

Henri Michaux, « Une vie de chien » , Mes propriétés (1930), dans La Nuit remue (Poésie Gallimard, p. 102-103)

mercredi 23 janvier 2008

Par cgat le mercredi 23 janvier 2008, 02:07

Tout prend si facilement à notre époque une forme extrémiste et contraignante, que si j'apprenais la réunion modérée de gens modérés, envisageant des échanges de vue modérés sur une amélioration modeste des rapports entre les hommes et entre les peuples, je me méfierais encore et les observerais du coin de l'œil et du recoin de l'âme, et surtout le développement de leur mouvement vers le meilleur je le surveillerais avec méfiance, tant les hommes de ces années me semblent voués de la même façon irrésistible à être les empêcheurs de tourner en rond de tous les autres individus de notre petite planète.

Henri Michaux, « Idées de traverses », dans Passages (Gallimard, « L'Imaginaire », 1963, p. 18-19)

lundi 21 janvier 2008

Par cgat le lundi 21 janvier 2008, 01:21

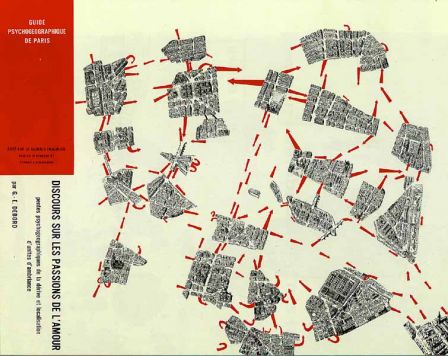

Le titre du roman de Modiano est une citation d’une belle phrase de Guy Debord,

citée en exergue :

À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue.

tirée du film In girum imus nocte et consumimur igni (1978), cette phrase est elle-même un écho des trois premiers vers - si souvent cités (mais on ne s'en lasse pas) - de la Divine comédie de Dante :

Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita.

Au milieu du chemin de notre vie, / je me retouvai au milieu d’une forêt obscure / car le droit chemin était perdu.

vendredi 11 janvier 2008

Par cgat le vendredi 11 janvier 2008, 00:39

Communiquer ? Toi aussi tu voudrais communiquer ? Communiquer quoi ? tes remblais ? la même erreur toujours. Vos remblais les uns les autres ?

Tu n'es pas encore assez intime avec toi, malheureux, pour avoir à communiquer.

Henri Michaux, Poteaux d'angle (1971, Poésie Gallimard, p. 53)

« billets précédents - page 7 de 14 - billets suivants »