J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes, de l'arrière-automne,

avec une prédilection particulière les avenues de cette petite plage, dans le

déclin de la saison soudain singulièrement envahies par le silence. Elle vit à

peine, cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe

claire et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoxe va fuir et

soudain découvrir comme les brisants marins de septembre ces grottes

de brique et de béton, ces stalactites de rocaille, ces puériles et attirantes

architectures, ces parterres trop secourus que le vent de mer va ravager comme

des anémones à sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant

tête-à-tête avec la mer, faute de frivolités trop rassurantes, va reprendre

invinciblement son rang plus relevé de fantôme en plein jour. Sur le front de

mer les terrasses vitrées, mortes, leurs ferronneries mangées de lèpres

salines, angoissent comme des bijouteries mises au pillage, - le bleu usé,

lessivé, des volets clos sur des fenêtres aveugles recule soudain

incroyablement dans le temps le reflux de vie responsable de cette décrépitude.

Pourtant, sous le soleil aigrelet d'une matinée d'octobre, des bruits naissent,

se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un

dormeur - la barrière blanche d'une clôture de bois craque, une sonnette se

répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue avide. Je rêve. Qui

s'annonce ici avec une telle solennité ? Il n'y a personne ici. Il n'y a

plus personne.

Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre

de la plage, je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun

assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit

sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la

rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante comme une rumeur d'émeute

au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre,

minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers,

flamboient, se résorbent en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes

rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent

où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques

fondamentales - une pigmentation subtile gagne çà et là, par flaques - le sel

pâlit l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles, le

vent de mer sable les planchers par les fentes des portes – une transgression

soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le

corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un

raz-de-marée à sec.

Il arrive que par certaines après-midi, grises, closes et sombrées sous

un ciel désespérément immobile, - comme sous la maigre féerie des verrières

d'un jardin d'hiver - dépouillées de l'épiderme changeant que leur fait le

soleil et qui tant bien que mal les appareille à la vie, le sentiment de la

toute-puissante réserve des choses monte en moi jusqu'à l'horreur. De

même m'est-il arrivé de m'imaginer, la représentation finie, me glisser à

minuit dans un théâtre vide, et surprendre de la salle obscure un décor pour la

première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues une nuit vides,

un théâtre qu'on rouvre, une plage pour une saison abandonnée à la mer tissent

d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierre que cinq mille ans,

et les secrets de l'Égypte, pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe

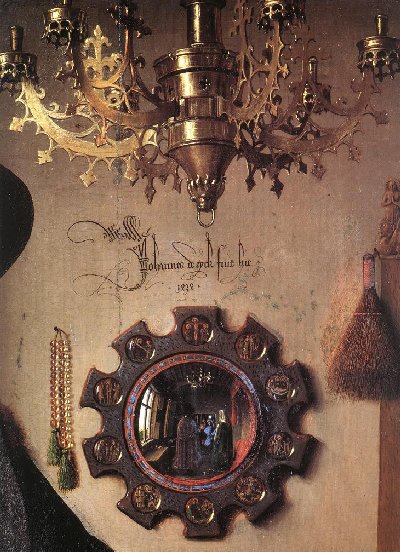

ouverte. Mains distraites, porteuses de clés, manieuses de bagues, mains

expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le

chaton qui rend invisible, - je devins ce fantomatique voleur de momies

lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante

devenu soudain plus perceptible, le soleil enfin disparut derrière les brumes

en cette après-midi du 8 octobre 19...

Julien Gracq, « Prologue », Un Beau ténébreux (Corti, 1945, p.

11-13)

Si en hommage à Julien Gracq j'ai envie de citer le prologue de Un beau

ténébreux, c’est que ce texte demeure attaché pour moi à un souvenir

précis : c’est en écoutant un commentaire virtuose qu’en faisait l’un de

mes professeurs, Henri Bonnet, que j’ai compris - et ressenti, comme une

émotion - l’intérêt de l’exercice de l’explication stylistique d’un texte

… et puis, comme Gracq, je goûte la mélancolie des plages désertées hors

saison, et j'aime la plage de Morgat, qu’il évoque ailleurs à propos de ce

texte :

Je rouvre quelquefois encore le prologue de Un beau Ténébreux,

roman que je n'aime plus guère. Parce qu'il me semble y retrouver, assez

fidèlement rendue, l'atmosphère à la fois limpide et triste, presque

recueillie, qui est celle des plages de septembre (et que j'ai peut-être

ressentie pour la première fois en visitant avec Queffélec et son frère, en

1931, la plage de Morgat et son grand hôtel vide où nous déjeunions

tous les trois).

Carnets du grand chemin (Corti, 1992, p. 177)