Je m'appelle Suzanne, j'ai cinquante-deux ans. Cela fait bien trente-cinq

ans que je travaille. Douze ans dans ce bureau. Et voilà qu'on me voit assise

sans bouger sur un banc à huit heures du soir.

Et ça fait combien de temps que je me suis mariée ? dit Suzanne. Cela fait

bien trente ans. Oui. Cela fera trente ans. Il y aura trente ans l'an prochain

que je me suis mariée, vingt ans que j'habite cette ville. Et qu'est-ce que

cela fait si je reste assise maintenant sans bouger, ce que tout le monde peut

voir, sans compter se demander, une femme sur un banc, à huit heures du soir

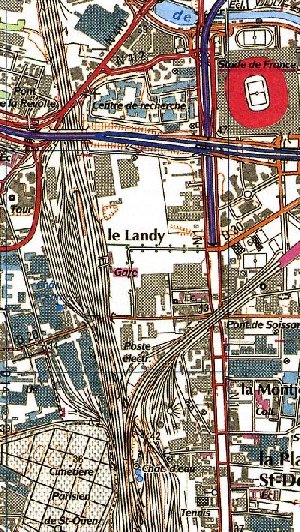

sur un banc, toute seule et assise sur un banc, le banc de la rue Montalbert,

si déserte à huit heures du soir. Qu'est-ce que cela fait donc, le banc de la

rue Montalbert est presque sur mon chemin, il est donc naturel que je m'assoie

puisque je suis si lasse. (p. 11)

Et puisque je suis là, dit Suzanne.

De plus en plus assise.

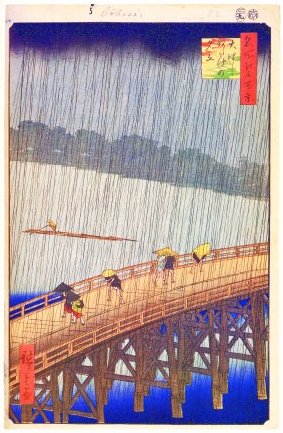

Et puisqu'il faut sécher.

Mon manteau tout mouillé. Je ne suis pas convenable. Mes chaussures, pleines de

boue, je ne suis pas convenable ; et mes bas déchirés, mon sac, tout est

trempé, tout est devenu sale...

Mais mes pieds. Non. Vraiment. Je ne peux quand même pas mettre mes pieds ici.

Pas encore sur le banc. Puisqu'il ne fait pas nuit, dit Suzanne. Et puisqu'il

ne pleut plus, attendre que ça sèche. Déjà ça. Attendre ça. Et mes cheveux

aussi. Mouillés comme ils le sont ils ne sont pas convenables, je n'ai plus de

coiffure. Et mon manteau mouillé, il ne ressemble à rien, je ne suis pas

convenable. Trente-cinq ans de travail pour en arriver là. Assise sur un banc.

(p. 16-17)

Mais qu'on ne me voie plus dans la nuit qui avance, c'est ça qui me soulage,

dit Suzanne. Puisque je ne rentre pas. Puisqu'on ne me voit plus. Puisque je

suis une ombre. Puisque je suis partie et ne fais plus partie de ce monde, des

femmes, qui rentrent à l'heure le soir, dans leur maison, le soir, à six ou

sept heures, tous les soirs, après le travail et les courses ; qui

retrouvent leur mari, leurs enfants, leur maison, la table et la cuisine ;

qui dorment dans leur maison, à côté de leur mari, dans la chaleur du lit et

les bras de leur mari ; qui parlent de leur travail, si ça s'est bien

passé, et qui parlent de l'école, et comment s'en sortir, et quel avenir

ensuite, à table, dans la cuisine, et encore dans le lit, à côté de leur mari,

quand tous les enfants sont couchés. Et tout ça tous les jours, semaine après

semaine, année après année, et la vie n'est que ça, et il peut bien y avoir

toutes les difficultés, toutes les peines du monde, ça ne compte jamais,

puisque tout recommence. (p. 22-23)

Parce que ça s'est passé, dit Suzanne.

Ce qui semblait immense, impossible à réaliser, s'est accompli tout seul du

seul fait que le temps passe.

Et comme les choses sont simples quand elles ne bougent plus ! dit

Suzanne. Les voilà bétonnées dans un ensemble clos qu'on ne peut renverser.

Comme il est bon alors de ne plus rien vouloir et d'être comme de l'eau qui

coule, tout simplement, sur la pente d'un chemin... Et comme les choses soudain

qui semblaient solennelles nous apparaissent naïves, plus du tout mystérieuses

mais limpides comme l'eau claire. Plus rien n'est à attendre d'agréable ou de

déplaisant et rien n'arrivera plus, puisque c'est fait, maintenant, que peut-il

se passer ?

Je pense à ma jeunesse comme à une demoiselle qui me rendrait visite, mais elle

est pressée et me quitte, et sur le banc désert je ne suis plus qu'une dame

entourée de grands arbres et qu'on ne salue plus. Ma peau tiède et mouillée

m'apparaît en rêve fripée : je suis une vieille femme assise sur un banc,

tout à fait libérée de la tâche d'être jeune, qualifiée et jolie. (p.

36-37)

Et je devrai alors dans le bois de ce banc m'enfoncer pour de bon, être de

sa matière et de sa couleur verte, ou simplement rester, laisser faire les

années (au bout d'un moment on sait bien que les choses de ce monde deviennent

transparentes), et alors je ferai partie du paysage, partie de la ville, de ces

rues, des places et des jardins, comme la rue Montalbert, comme la place du

même nom, comme les platanes, les bancs, les pierres des monuments, comme les

colonies de pigeons ou n'importe quel pauvre. (p. 42-43)

Christina Mirjol, Suzanne ou le récit de la honte (Mercure de France, 2007)

ce « récit » aux accents beckettiens est le monologue terrible et

obsessionnel d'une femme, qui, le soir de son licenciement, refuse de continuer

et s’assoit sur un banc pour ne plus en bouger.

Christina Mirjol est née à Casablanca en 1949.

Elle est aussi l’auteur de textes pour le théâtre :

Les Cris (Éditions du Laquet, 1999)

La fin des paysages. Polyphonies : récit (Éditions du Laquet,

2001)