Comme l'écriture. Exactement comme l'écriture. Je me jette aveuglément dans

la phrase, je m'y jette à corps perdu sans avoir peur, je lâche mes coups avec

confiance (comme on le dit des tennismen), ma gestuelle mentale est profonde,

généreuse, aboutie, il y a toujours cette seconde d'oubli où on s'absente à

soi-même pour s'en remettre aveuglément à l'ampleur instinctive du jeté

(presque un petit suicide), du lancer, de la frappe délivrée - aucune vision

intellectuelle de l'issue n'est possible : la conscience se condense tout

entière dans le bras, dans la main, dans les doigts - et la phrase s'accomplit

comme un miracle, la balle passe au ras du filet, la balle s'écrase sur la

ligne de fond, la balle reproduit dans les airs le tracé de la ligne sur le sol

et franchit avec éclat l'adversaire qui se trouve au filet (dans l'écriture

l'adversaire c'est soi-même et la peur de soi-même : c'est lui en général

qui intercepte la phrase que l'on écrit mollement, sans confiance, avec le bras

qui tremble). (p. 311-312)

Il fallait des couilles, une cuirasse en acier trempé, ce dont naturellement

Laurent Dahl se trouvait démuni, pour affronter les traders sur leur ligne, si

sûrs d'eux, si insultants à son égard. Ses jambes tremblaient. Son cœur

battait. Un douloureux boulet de fonte s'incrustait dans son ventre. Il avait,

dans un tiroir de son bureau, du Spasfon pour les crampes, du

Maalox pour les brûlures, de l'Aspégic pour les migraines, du

Primpéran pour les nausées, de l'Altocel pour les diarrhées.

Il abusait, à l'opposé des certitudes de Clotilde, de la chimie et des

médicaments, qui colmataient les brèches, réduisaient les fissures, atténuaient

les stridences, minimisaient les douleurs diversement localisées que ces

altercations occasionnaient. Laurent Dahl assumait avec difficulté les

affrontements auxquels le conduisaient ses enquêtes opiniâtres : il

détestait les conflits et rapports de force frontaux : il détestait les

climats délétères et les soupçons d'ostracisme : il aimait être aimé. (p.

344-345)

Je vais mettre en réseau des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec

les autres. Des éléments qui vont tenir ensemble par la seule force de la

structure conceptuelle qui les rassemble. C'est comme un logiciel de calcul.

C'est comme un logiciel mathématique qui produirait des autoportraits. (p.

533-534)

Comme tout système digne de ce nom, philosophique ou mécanique, le mien

possède un regard, un regard supposé, un regard théorique, un point de vue

déterminé. Comme en peinture d'ailleurs, avec la position de l'œil du regardeur

qui détermine le point de fuite. En l'occurrence, ce point de vue est celui

d'un observateur attablé sur la terrasse du Nemours, le café du

Palais-Royal. (p. 534)

Cela s'appelle le système Cendrillon. Il résulte de ce système la

formation d'un certain nombre d'autoportraits mentaux aléatoires. Les éléments

fondamentaux de ce système, que celui-ci est destiné à connecter de mille

manières, sont les suivants. C'est une liste large. Le Palais-Royal. L'automne.

Cendrillon. La salle de bal. Le soulier. L'espace. Le temps. Le présent.

L'extase. Le théâtre. La femme. La reine. L'instant. La grâce. La danse. La

magie. Le sortilège. Le passage. L'au-delà. L'au-delà ou l'ailleurs. Tout

converge vers cet espace qui se situe hors champ, symbolisé dans mon système

par la virgule de pierre qui donne accès, depuis l'esplanade, aux jardins du

Palais-Royal. Ce système me résume. Ce système énonce qui je suis. Je vais dire

qui je suis à l'auditoire de Gênes en faisant fonctionner devant lui cette

petite machine conceptuelle. Les rouages que je viens d'énumérer s'amusent les

uns avec les autres comme des écoliers dans une cour de récréation. L'ailleurs

est donné par Cendrillon. L'affranchissement et l'accession à la lumière (tels

qu'entrevus dans Brigadoon et Le

Trou) sont donnés par Cendrillon et par la figure irradiante de la

reine. Cendrillon est donnée par la salle de bal. Le carrosse de Cendrillon est

donné par la bouche de métro de Jean-Michel Othoniel. La salle de bal

est donnée par les sept lustres de l'esplanade. L'automne aussi est donné par

la salle de bal. L'espace de l'automne et l'espace de la salle de bal de

Cendrillon coïncident parfaitement : c'est l'esplanade du Palais-Royal qui

superpose leur transparence à la faveur d'une vérification géométrique qui fait

extase. La magie est donnée par l'automne. La magie est donnée par

Cendrillon. Le Trou est donné par ma cave au Palais-Royal. Proserpine

est donnée par ma cave au Palais-Royal. L'automne est donné par Proserpine. Le

temps est également donné par Cendrillon. L'absolu est donné par minuit. Le

Présent est donné par le Théâtre Français. L'ailleurs est donné par la virgule

de pierre. La danse, la grâce, l'instant, sont donnés par le studio de Preljocaj à l'Opéra, situé au bout de l'avenue, mais aussi par

l'esplanade du Palais-Royal, qui s'impose également comme une scène de

théâtre. Brigadoon est donné par la danse. Le soulier de Cendrillon

est donné par Christian Louboutin, dont tu n'ignores pas que les bureaux

sont situés au Palais-Royal. La reine est donnée par le Palais-Royal. La reine

est donnée par Médée. Les souliers de Christian Louboutin sont donnés par les pointes

des étoiles. (p. 535-536)

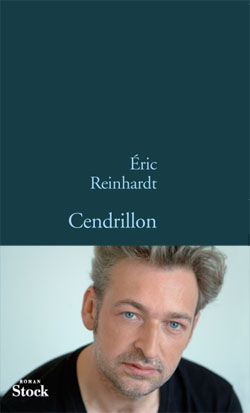

Éric Reinhardt, Cendrillon (Stock, 2007)

Je l’ai ouvert avec un peu de méfiance, en raison du buzz sentant le succès fabriqué qui l’accompagne, mais j’ai

été séduite : Cendrillon est un grand roman ambitieux et

inventif, qui mélange avec jubilation les tons, passant sans cesse du réalisme

social à l’art poétique puis à l’enchantement du conte, tantôt midinette,

tantôt caustique, parfois un peu bavard, souvent très drôle, à la fois

narcissique et plein d’autodérision.

Dans ce roman dont il me plait qu’il s’ouvre et se referme sur l’image d’un

homme en fuite, prêt à sauter dans un avion (en abandonnant son soulier de vair

?), Éric Reinhardt met en scène ceux qu’il aurait pu être, ses « avatars

synthético-théoriques », qui dessinent quatre lignes de fuite possibles pour un

même adolescent humilié.

Éric Reinhardt est né en 1965 à Nancy. Il vit et travaille à Paris et est

éditeur de livres d’art.

Il est l’auteur de Demi-sommeil (Actes Sud, 1998), Le Moral des

ménages (Stock, 2002) et Existence (Stock, 2004).

On peut lire en ligne deux entretiens :

« Réaffirmer l'importance du poétique dans nos vies »

(Le Monde)

et « Les 3/4 des romans actuels sont ringards »

(Technikart)

et de très nombreux articles et billets, que je vous laisse demander à google,

en conseillant, tout de même, « Le carosse des

humiliés » de Philippe Lançon, (Libération, 23 août

2007).