Si les hommes créent ou fantasment des machines intelligentes, c'est parce

qu'ils désespèrent secrètement de leur intelligence, ou qu'ils succombent sous

le poids d'une intelligence monstrueuse et inutile : ils l'exorcisent

alors dans des machines pour pouvoir en jouer et en rire. Confier cette

intelligence à des machines nous délivre en quelque sorte de toute prétention

au savoir exhaustif, comme de confier le pouvoir à des hommes politiques nous

permet de rire de toute prétention à gouverner les hommes. Si les hommes

rêvent, contre toute évidence, de machines originales et géniales, c'est qu'ils

désespèrent de leur originalité, ou qu'ils préfèrent s'en dessaisir et en jouir

par machines interposées. Car ce qu'offrent ces machines, c'est d'abord le

spectacle de la pensée, et les hommes, en les manipulant, s'adonnent au

spectacle de la pensée plus qu'à la pensée même.

Ce n'est pas en vain qu'on les nomme virtuelles : c'est qu'elles

maintiennent la pensée dans un suspense indéfini, lié à l'échéance d'un savoir

exhaustif. L'acte de pensée y est indéfiniment différé. La question de la

pensée ne peut même plus y être posée, pas plus que celle de la liberté des

générations futures : elles traverseront la vie comme un espace aérien,

attachées à leur siège. Ainsi les Hommes de l'Intelligence Artificielle

traverseront leur espace mental attachés à leur computer. L'Homme Virtuel,

immobile devant son ordinateur, fait l'amour par l'écran et ses cours par

téléconférence. Il devient un handicapé moteur, et sans doute aussi cérébral.

C'est à ce prix qu'il devient opérationnel. Comme on peut avancer que les

lunettes ou les lentilles de contact deviendront un jour la prothèse intégrée

d'une espèce d'où le regard aura disparu, ainsi peut-on craindre que

l'intelligence artificielle et ses supports techniques deviennent la prothèse

d'une espèce d'où la pensée aura disparu.

L'intelligence artificielle est sans intelligence, parce qu'elle est sans

artifice. Le véritable artifice, c'est celui du corps dans la passion, celui du

signe dans la séduction, de l'ambivalence dans les gestes, de l'ellipse dans le

langage, du masque dans le visage, du trait qui altère le sens, et que pour

cette raison on appelle trait d'esprit. Ces machines intelligentes, elles, ne

sont artificielles que dans le sens le plus pauvre, celui de décomposer les

opérations de langage, de sexe, de savoir, en leurs éléments les plus simples,

de les digitaliser pour les resynthétiser selon des modèles. Générer toutes les

possibilités d'un programme ou d'un objet en puissance. Or l'artifice n'a rien

à voir avec ce qui génère, mais avec ce qui altère la réalité. Il est la

puissance de l'illusion. Ces machines, elles, n'ont que la candeur du calcul et

de l'opérationnel, et les seuls jeux qu'elles proposent sont des jeux de

commutation et de combinaison. C'est en cela qu'elles peuvent être dites

vertueuses et non seulement virtuelles : c'est qu'elles ne succombent même

pas à leur propre objet, et ne sont même pas séduites par leur propre savoir.

Ce qui fait leur vertu, c'est leur transparence, leur fonctionnalité, leur

absence de passion et d'artifice. L'Intelligence Artificielle est une machine

célibataire.

Ce qui distinguera toujours le fonctionnement de l'homme et celui des

machines, même les plus intelligentes, c'est l'ivresse de fonctionner, le

plaisir. Inventer des machines qui aient du plaisir, voilà qui est heureusement

encore au delà des pouvoirs de l'homme. Toutes sortes de prothèses peuvent

aider à son plaisir, mais il ne peut en inventer qui jouiraient à sa place.

Alors qu'il en invente qui travaillent, "pensent" ou se déplacent mieux que lui

ou à sa place, il n'y a pas de prothèse, technique ou médiatique, du plaisir de

l'homme, du plaisir d'être homme. Il faudrait pour cela que les machines aient

une idée de l'homme, qu'elles puissent inventer l'homme, mais pour elles il est

déjà trop tard, c'est lui qui les a inventées. C'est pourquoi l'homme peut

excéder ce qu'il est, alors que les machines n'excèderont jamais ce qu'elles

sont. Les plus intelligentes ne sont exactement que ce qu'elles sont, sauf

peut-être dans l'accident et la défaillance, qu'on peut toujours leur imputer

comme un désir obscur. Elles n'ont pas ce surcroît ironique de fonctionnement,

cet excès de fonctionnement en quoi consistent le plaisir ou la souffrance, par

où les hommes s'éloignent de leur définition et se rapprochent de leur fin.

Hélas pour elle, jamais une machine n'excède sa propre opération, ce qui

peut-être explique la mélancolie profonde des computers… toutes les machines

sont célibataires. (pourtant la récente irruption des virus électroniques offre

une anomalie remarquable : on dirait qu'il y a un malin plaisir des

machines à amplifier, voire à produire des effets pervers, à excéder leur

finalité par leur propre opération. Il y a là une péripétie ironique et

passionnante. Il se peut que l'intelligence artificielle se parodie elle même

dans cette pathologie virale, inaugurant par là une sorte d'intelligence

véritable.)

Le célibat de la machine entraine celui de l'homme Télematique. Tout comme

il se donne devant son computer ou son wordprocessor le spectacle de son

cerveau et de son intelligence, l'Homme Télématique se donne devant son minitel

rose le spectacle de ses phantasmes et d'une jouissance virtuelle. Dans les

deux cas, jouissance ou intelligence, il les exorcise dans l'interface avec la

machine. L'AUTRE, l'interlocuteur sexuel ou cognitif, n'est jamais réellement

visé, dans une traversée de l'écran évocatrice de la traversée du miroir. Ce

qui est visé, c'est l'écran lui même comme lieu de l'interface. La machine

(l'écran interactif) transforme le processus de communication, de relation de

l'un à l'autre, en un processus de commutation, c'est à dire de réversibilité

du même au même. Le secret de l'interface, c'est que l'Autre y est

virtuellement le Même - l'altérité étant subrepticement confisquée par la

machine. Ainsi le cycle le plus vraisemblable de la communication est-il celui

des minitélistes roses qui passent de l'écran à l'échange téléphonique, puis au

face à face, et puis quoi faire ? Eh bien, "on se téléphone", et puis on

repasse au minitel, tellement plus érotique finalement, parce qu'ésotérique et

transparent à la fois, forme pure de la communication, puisque sans promiscuité

que celle de l'écran et d'un texte électronique en filigrane de la vie,

nouvelle caverne platonicienne où voir défiler les ombres du plaisir charnel.

Pourquoi se parler, quand il est si facile de communiquer ? (...)

Suis-je un homme suis-je une machine ? Dans le rapport du travailleur

aux machines traditionnelles, il n'y a aucune ambiguïté. Le travailleur est

toujours de quelque façon étranger à la machine, et donc aliéné par elle. Il

garde sa qualité précieuse d'homme aliéné. Tandis que les nouvelles

technologies, les nouvelles machines, les nouvelles images, les écrans

interactifs, ne m'aliènent pas du tout. Ils forment avec moi un circuit

intégré. Vidéo, télé, computer, minitel, ce sont, telles les lentilles de

contact, des prothèses transparentes qui sont comme intégrées au corps jusqu'à

en faire génétiquement partie, comme les stimulateurs cardiaques, ou ce fameux

"papoula" de K. Dick, petit implant publicitaire greffé dans le corps à la

naissance et qui sert de signal d'alarme biologique. Toutes nos relations,

volontaires ou non, avec les réseaux et les écrans quels qu'ils soient; la

forme même de la communication et de l'information est du même ordre :

celle d'une structure asservie, non pas aliénée, celle d'un circuit intégré. La

qualité d'homme ou de machine est indécidable. Le succès fantastique de l'IA ne

vient-il pas du fait qu'elle nous délivre de l'intelligence réelle, du fait

qu'en hypertrophiant le phénomène opérationnel de la pensée, elle nous délivre

de toute l'ambiguité et la singularité de la pensée, et de l'énigme insoluble

du rapport de la pensée avec le monde ? Le succès fantastique (encore que

forcé et sollicité) de toutes ces technologies interactives ne vient-il pas de

leur fonction d'exorcisme, et du fait que l'éternel problème de la liberté ne

peut même plus être posé ? Quel soulagement ! Avec les machines

virtuelles, plus de problème ! Vous n'êtes plus ni sujet, ni objet, ni

libre, ni aliéné, ni l'un, ni l'autre : vous êtes le même dans le

ravissement de ses commutations. On est passé de l'enfer des autres à l'extase

du même, du purgatoire de l'altérité aux paradis artificiels de l'identité.

Est-ce là le principe d'une liberté nouvelle ? D'aucuns diront d'une

nouvelle servitude, mais l'Homme Télématique n'ayant pas de volonté propre, ne

saurait être serf.

Ce qui reste c'est une immense incertitude. L'incertitude qui est à la

racine même de l'euphorie opérationnelle, et qui résulte de la sophistication

des réseaux d'information et de communication. Les sciences ont anticipé sur

cette situation panique d'incertitude en en faisant un principe :

l'approximation maximale du sujet et de l'objet dans l'interface expérimentale,

l'évanouissement de leur position respective, génère ce statut définitif

d'incertitude quant à la réalité de l'objet et à celle, objective, du savoir.

Peut-être est-ce un progrès de la science, mais ce n'est plus un progrès

objectif (comment pourrait-il être objectif quand ni l'objet ni les résultats

de la science ne le sont plus ?). C'est un progrès qui délivre la science de

l'objectivité, qui l'éloigne définitivement du monde réel et de ses propres

finalités. Voilà qui est passionnant, et qui est le noyau d'une situation qui

s'empare aujourd'hui de tous les registres humains : politique, social,

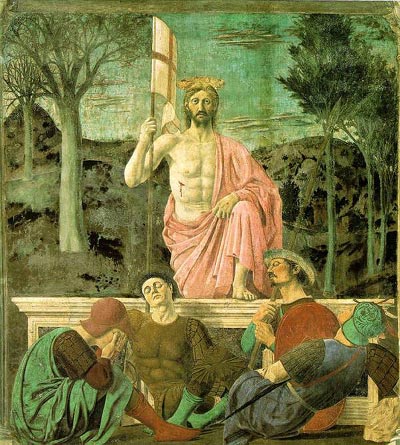

sexuel, économique. L'incertitude en matière d'économie, liée précisément à la

résurrection triomphale de cette "discipline'" est tout à fait réjouissante.

Mais aussi bien l'expansion soudaine et fabuleuse des techniques de

communication et d'information est liée à l'indécidabilité du savoir qui y

circule, l'indécidabilité de savoir si il y a du savoir là dedans, tout comme

dans la communication l'indécidabilité de savoir si il s'agit véritablement

d'une forme d'échange, d'une forme réelle de l'échange.

Je défie quiconque d'en décider, sauf à faire semblant de croire que toutes

ces techniques mènent finalement à un usage réel du monde, à des rencontres

réelles etc… - mais alors, si c'est pour rejoindre le réel, pourquoi fallait-il

le quitter, et pourquoi cet immense détour ? On ne comprend plus du tout

l'enjeu de ces techniques si c'est pour leur assigner un objectif aussi mince.

Non, l'enjeu crucial, actuel, c'est le jeu de l'incertitude. Nulle part nous ne

pouvons y échapper. Mais nous ne sommes pas près de l'accepter, et le pire est

que nous espérons réduire cette incertitude par plus d'information et de

communication encore, dans une sorte de fuite en avant homéopathique, aggravant

par là même la relation d'incertitude. Mais là encore, la chose est

passionnante : la course-poursuite des techniques et de leurs effets

pervers, de l'homme et de ses clones virtuels sur la piste réversible de

l'anneau de Moebius est commencée.

Jean Baudrillard, « Le Xerox et l'infini », Traverses, 44-45,

septembre 1987, p. 18-22

... même si je ne suis pas totalement d'accord, les bonnes questions sont

posées.

::: cet article dans sa totalité, et d'autres

::: le billet de David

Calvo me plaît

::: Le Monde propose un dossier très complet

::: Télérama reprend en entretien

datant de janvier 2006