-- ras le cul de tous ces mensonges vous voyez si j'essaie d'écrire quelque

chose en fait ça n'a rien à voir avec l'architecture j'essaie de dire quelque

chose sur l'écriture sur mon écriture je suis mon propre héros absurde comme

dénomination mon propre personnage principal donc j'essaie de dire quelque

chose sur moi à travers lui Albert un architecte alors que mais à quoi bon

cette mascarade oui mascarade cette mascarade qui donne l'illusion l'illusion

que je peux tout raconter à travers lui enfin tout ce que je pourrais trouver

d'intéressant à raconter

-- souveraine aposiopèse

-- J'essaie de dire quelque chose pas de raconter une histoire raconter des

histoires c'est raconter des mensonges et je veux dire la vérité sur moi sur

mon expérience sur ma vérité de ma relation à la réalité sur le fait d'être

assis là à écrire et à regarder Claremont Square par la fenêtre à essayer de

dire quelque chose sur l'écriture et sur le fait qu'il n'y a aucune réponse à

la solitude et au manque d'amour

-- vous voyez donc je

-- encore une fois qu'est-ce que l'écriture sinon la vérité ma façon de dire

la vérité ma vérité sur l'expérience sur mon expérience personnelle et si je me

laisse aller à la falsification en racontant des histoires alors je m'éloigne

de la vérité de ma vérité ce qui n'est pas bon oh certainement pas en aucune

manière

-- alors c'est rien

-- vous voyez, j'essaie de vous dire quelque chose sur les sensations

qu'éveillent en moi mon statut de poète dans un monde où les poètes sont les

seuls encore à éprouver un quelconque intérêt pour la poésie, à travers le

corrélat objectif d'un architecte qui doit gagner sa vie en acceptant un boulot

de prof.

Ce dispositif que vous n'avez pu manquer de voir se fissurer, dysfonctionner

très souvent, bien trop souvent, car un architecte manqué peut en

général réussir à gagner sa vie sans trop s'éloigner de son art, alors qu'aucun

poète n'a jamais vécu de sa poésie, et puis, il y a dans l'architecture une

dimension pragmatique qui fait tout bonnement défaut à la poésie, et puis, tout

simplement, l'architecture n'est pas la poésie, point final (p. 171-172)

-- Question de morcellement de la vie, aussi, tentatives de reproduire la

simultanéité du morcellement de la vie, de ma vie, de le retranscrire

formellement, ce morcellement, par un collage des fragments de ma vie, les

pauvres petites bricoles, le bric-à-brac, une composition, donc.

-- S'il te plaît, raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire.

Infantile.

-- Non pas que je ne sois pas attaché à Albert, car je le suis, attaché,

beaucoup, même. Albert, subtile allusion comique de ce nom, substitut

aujourd'hui, en tant que tel, et Albert Albert, pour souligner son Albertitude,

Albertité, réalité, unicité, oui, je le suis, attaché à lui, très, même si le

portrait fourni par mes soins ne constitue qu'une vague esquisse, une entité

multiple, j'en ai conscience, mais il me représente, alors à quoi bon :

Albert, me représenter ? N'importe quoi.

-- Et retranscrire aussi la complexité de la vie, tenter autant que faire se

peut de reproduire la complexité des êtres qui m'habitent, aussi

contradictoires et primaires soient-ils : puéril, diront certains, autant

pisser dans un violon, sans doute, mais je suis puéril à mes heures, et pas

qu'un peu, comme tout le monde, cela fait partie de la complexité de la vie que

j'essaie de reproduire, d'exorciser.

-- Confronté à l'infinie précision, énergie, ampleur de cette complexité,

cette complexité de la vie, la tentation est grande pour un écrivain

d'appliquer son propre système, un système arbitraire qui ne peut éviter la

falsification, un système voué à la falsification ; à défaut, il pourra

toujours inventer, ce qui est pur mensonge. Il ne faut pas se retourner sur le

passé et lui appliquer une grille d'analyse. Tout ça n'est que mensonge,

mensonge, trois fois mensonge. C'est au mieux, un moindre mal, pour les autres

écrivains, histoire de leur faire une faveur, de leur accorder le bénéfice du

doute infini. (p. 173-174)

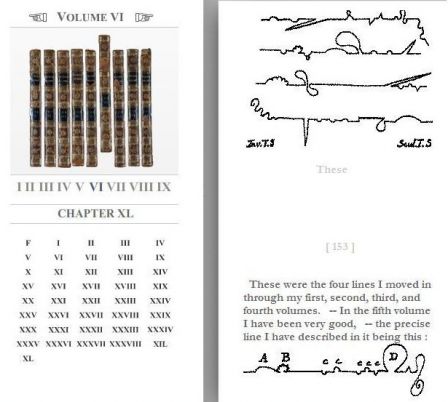

- L'un de mes objectifs est didactique aussi : le roman doit servir à

transmettre la vérité, et dans ce but, chaque procédé, chaque technique de

l'art de l'imprimeur devrait être mis à la disposition de l'écrivain :

d'où les trous dans la page, comme des fenêtres sur le futur, par exemple,

autant attirer l'attention sur les possibilités que pour prouver ma théorie sur

la mort de la poésie.

- La page est un espace sur lequel je dois pouvoir déposer les signes qui,

d'après moi, transmettent le plus justement possible ce que j'ai à

transmettre : j'utilise donc, dans les limites du budget de mon éditeur et

de la patience de mon imprimeur, des techniques typographiques qui

transgressent les limites contraignantes du roman conventionnel. Rejeter de

telles techniques en les traitant d'artifices, ou refuser de les prendre au

sérieux, c'est laisser passer l'essentiel. (p. 179-180)

B.S. Jonhson, Albert Angelo.

Traduit par Françoise Marel (Quidam, 2009)

Publié en 1964 et écrit dans un style très singulier, typique de ce que sera

le travail de B. S. Johnson, Albert Angelo est célèbre notamment à

cause des fenêtres évidées qu'arborent deux de ces pages, et qui donnent à voir

« le futur de la fiction », qui n’est pas forcément ce que l'on

croit.

B.S. Johnson multiplie les adresses au lecteur, les points de vue narratifs (le

récit des cours à des élèves difficiles, avec le texte sur plusieurs colonnes,

est très réussi), et toute une série d’originalités stylistiques, qui sont

toujours au service d'un propos chargé d'émotion, d'humour, d'intelligence.