Félice fuyait, poursuivie par la voiture noire.

« Ces cochons m'ont lâchée avec tous mes bagages ; ils m'ont plantée sur le trottoir, et maintenant débrouille-toi. Ils m'ont jetée dans la gueule du loup ; pas moyen de retourner en arrière ; et je suis obligée de courir avec mes paquets sur les bras. »

La voiture noire suivait Félice au rythme de son pas, à quelques dizaines de mètres derrière elle.

« Comment monter dans un bus ? Je ne sais même pas où est l'arrêt, je ne sais même pas lequel je dois prendre ; et qu'est-ce qui l'empêchera de suivre le bus ? Quant à moi, je serai bien obligée d'en descendre à un moment ou à un autre. Ces cochons de paquets m'empêchent de réfléchir.

Félice ne se retournait plus, ne jetait plus de coup d'œil derrière elle ; elle localisait seulement, au travers des bruits, le ronflement du moteur au ralenti.

« Je n'arriverai pas à m'en débarrasser ; j'ai beau courir. Si je demandais de l'aide. Qu'on m'aide du moins à porter mes bagages ; si deux hommes qui me portent mes bagages m'entourent, ce cochon fera peut-être bien demi-tour. »

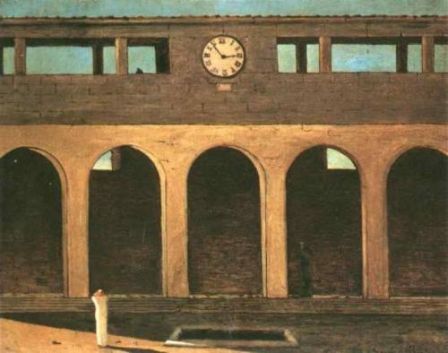

Félice était aux portes du cimetière. Elle se retourna d'une pièce et s'appuya à la grille. La voiture noire, à quelques dizaines de mètres devant elle, s'arrêta.

« Du moins, ce cochon ne peut pas entrer ici. »

Et elle franchit le portail.

La voiture noire se rangea. Le moteur tournait, enveloppant la carrosserie impénétrable de tourbillons de vapeurs sombres.

« Pour l'instant cela va. Mais quand il fera nuit ? Dans un quart d'heure il fera nuit ; quand il fera nuit, qu'est-ce que je ferai ? »

Félice posa ses paquets, s'assit et regarda sans bouger la grosse boule de fumée noire qui veillait, au-delà des portes du cimetière.Dans les corridors de buis, Rose cherche son chat. Elle pousse ses deux lèvres serrées en avant, fait un trou au milieu - pas plus gros que celui d'une aiguille - et siffle

« Petit, petit, mon petit ; que t'ai-je fait ? Pourquoi partir ? Pourquoi t'escamoter des genoux de laine de ta Rose ? Tes-tu piqué la patte à une épingle perdue ? as-tu coincé ta moustache dans un méchant repli qui te l'a arrachée ? Mais qu'ai-je donc fait qui te chasse ? T'aurais-je excédé ? Mais je n'en ai rien vu, petit, au fond de ton regard ! Es-tu fâché alors ? Pourquoi ne pas s'expliquer ? T'aurais-je donc blessé ? Non, ce n'est pas possible. Oh, dans tous les cas, mon petit, oh, pardon ! Serais-tu las de ta vieille Rose ? Où es-tu, petit, petit, petit ? »

Elle gravit les pentes, parcourt les sentiers, étire encore davantage ses lèvres, et son sifflement pénètre l'épaisseur des buissons.LE CIMETIÈRE DE LA COLLINE AUX CRAPULES

Une peuplade sauvage de chats habite le cimetière de la Colline aux Crapules. Ils se vautrent sur les tombes, s'enroulent aux croix de marbre, trônent aux faîtes des mausolées et font surgir leurs corps gras aux détours des oratoires.

C'est une communauté humaine cependant, très secrète, qui y gouverne clandestinement - sa puissance est impartagée, ses ramifications innombrables, ses cellules cloisonnées à l'extrême ; ses membres, aux visages desquels une terrible taciturnité monte la garde, sont insaisissables.

La seule idéologie connue de la secte est : la survivance éternelle des chats ; et la cause évidente de la multiplicité des chats à cet endroit se trouve dans les gros sacs que, plusieurs fois par jour, des gérontocrates graves et furtifs déballent au pied des buissons isolés, en faisant sortir de leurs lèvres de tout petits sifflements.

(Que celui qui a perdu son chat,

si la passion frustrée le consume ; si l'ardeur qui lui mord les entrailles lui fait croire qu'elle le ferait passer au-dessus de montagnes ; si les germes de l'abandon, du désespoir et de la timidité ont été étouffés au fond de lui par cette soudaine, insupportable et révoltante solitude ;

Que celui qui a perdu son chat,

s'il n'a pas peur du hasard ; s'il ne craint pas d'errer, aveugle, dans un dédale dont il ne retrouvera jamais le fil, ni de frôler la découverte d'un inquiétant pouvoir dont il ne saura jamais rien,

Que celui-là

sache que tout chat perdu se retrouve ici, que tout chat enfui finit à l'ombre du buis, que tous les chemins errants de chats conduisent à la porte du cimetière de la Colline aux Crapules, aux creux des mains de ses maîtres grognons ;

Qu'il

s'embusque derrière une touffe de feuilles, se mêle aux stucs et aux angelots, guette le sac déballé et le petit sifflement imperceptible ;

Qu'alors

il se jette sur la silhouette penchée, s'y agrippe, la questionne sans relâche, menace de l'étrangler, ne se laisse duper par aucun artifice. S'il est un vrai terroriste, il parviendra à ses fins. Il remontera la filière,

il passera d'un « Voyez ce vieux monsieur, là-bas » à un

« Demandez à la dame du bout de l'allée » ;

Et il ne peut pas alors ne point retrouver son transfuge, goinfrant à l'ombre d'un vieillard haineux ;

mais si on lui dit, sans hésitation : « un roux tacheté ? depuis avant-hier ? impossible »,

alors, qu'il s'abandonne au désespoir, car son chat est perdu, pour toujours.)Félice fut poussée hors du cimetière par des sifflements diaboliques, par la nuit qui tombait, par des ombres qui parcouraient l'allée.

Bernard-Marie Koltès, La Fuite à cheval très loin dans la ville : roman (1976) (Minuit, 1984, incipit, p. 7-10)