Pénétrant dans le réseau métropolitain, l’usager se voit allouer la même

capacité démultipliée par le nombre d'intersections, de retours et de

changements possibles, explosion combinatoire qui met à sa disposition selon sa

gouverne propre des millions de parcours aux milliers de sorties. Possibilité

infinie d'un objet à capacité limitée. Cela dans le cas extrême d'un voyageur

insouciant au parcours irrégulier ; l'exemple est rare (s'est-il jamais vu

?). De façon générale, négligeant ces virtualités, nous nous limitons à

quelques trajets précis reliant deux ou trois sorties. (p. 27)

Ce faisant, nous rejetons les cheminements incertains, les trajets

inattendus, les rencontres hasardeuses ; la rue en tant que lieu où tout

naît, passe, circule, s’échange, se transforme et meurt dans la rencontre,

l'indéterminé et l'aléatoire, ou tout peut advenir, lieu de l'imprévu et de

l'invention, il faut dire l'histoire, il faut dire le temps. Que le métro

refoule, n'en conservant que la répétition : à l’état pur. (p. 37)

Tenons-nous devant le portillon et observons les impétrants.

Une femme arrive de la surface et caresse l’excroissance brillante du gardien

métallique. La main est rigide, sans douceur. Ça ressemble à une passe

automatique, triste, dans l’indifférence énervée de celle qui caresse,

attendant juste le râle du monstre, qu’il jouisse, vite ! Ça y est, il

jouit, un orgasme silencieux suivi du relâchement des muscles, la grille

s’ouvre, par où elle s’introduit rapidement, avant qu’il se ressaisisse. Les

grilles se referment. C’est ça, l’accès, cette caresse froide et machinale

?

Et cet homme pressé, qui frotte tout bonnement son sac, son sac !, sur

la vitre opaque, allez, gicle !, et cette ménagère au pas las posant simplement

son cabas sur l’excroissance, qu’il jouisse, vite, qu’il jouisse, la journée

n’est pas finie, encore mieux, ce lycéen qui se contente d'exhiber son cartable

face à la machine comme un trophée, jouis, vite, grouille !, et tous ces

humains qui quémandent le passage en montrant seulement d'un regard courroucé

leur sac dans le même geste arrogant, comme une preuve certaine, que font-ils

donc ? Approche-toi encore, colle tes oreilles aux lèvres des élus ?

Ils disent à la bête :

Je suis là.

OK, c'est fini, je ne me cache plus, je suis ici, ça y est, je me rends. OK. Je

clique. Je tape mon code, je valide. je pose ma main, je montre mon œil. Me

voici. Mon empreinte digitale, mon pouce, ma paume, ma sueur, mon iris, mon

regard, mon haleine, ma voix, mon ADN. Mon corps livré. Et encore. Ils disent

:

Tu le sens, mon Navigo ? (p. 48-49)

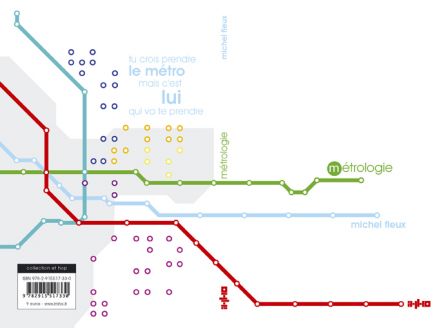

Michel Fieux, Métrologie. Travaux préparatoires à une physique des interfaces, 1/3

(IMHO, Et Hop, 2008)

Ce très beau petit livre (avec des images parmi les mots et une mise en page

travaillée (pourquoi pas une version électronique ou un site qui prolongerait

les lignes et ajouterait des couleurs ?)) met des mots très justes sur les

raisons qui font que je n’aime pas le métro et dresse avec exactitude la carte

de ces transports fluides dont nos vies sont prisonnières.

Michel Fieux est né en 1958 dans le Gers, il est développeur

(« partiellement », dit-il) indépendant, spécialisé dans la conception

d’intranets. Ce premier livre est publié dans la toute nouvelle collection

« Et Hop », dirigée par Éric

Arlix.